更新日時:2024年12月19日

こんにちは。株式会社シェダルの福田多美子です。

シェダルでは、企業向けのサステナビリティ推進支援の事業を行っています。

サステナビリティへの取り組みを強化する企業が増えるなか、最近は、社内浸透に関するお悩みを聞くことが多くなりました。

今回は、社内浸透の進め方で悩むサステナビリティ担当者に向けて、社員にサステナビリティへの興味関心を高めてもらう方法や、社内浸透のいくつかの方法について解説します。

実際の企業事例もご紹介しますので、ぜひ、最後までお読みください。

社員はみんな他人ごと?サステナビリティ推進担当者が抱える課題とは?

さまざまな企業様からご相談をいただきますが、サステナビリティ担当者は、主に以下のような課題を抱えています。

- 一部の社員だけが、自社のサステナビリティ推進を考えていて、他の社員が無関心

- 目の前の仕事に精一杯で、社内浸透に着手する時間を確保できない

- 実際の社内浸透の事例など、プロジェクト成功に向けた情報が不足している

とくに、サステナビリティ推進部だけが、サステナビリティを考えており、その他の社員は「自分には関係のないこと」だと思っているケースに悩む担当者は多いのではないでしょうか。

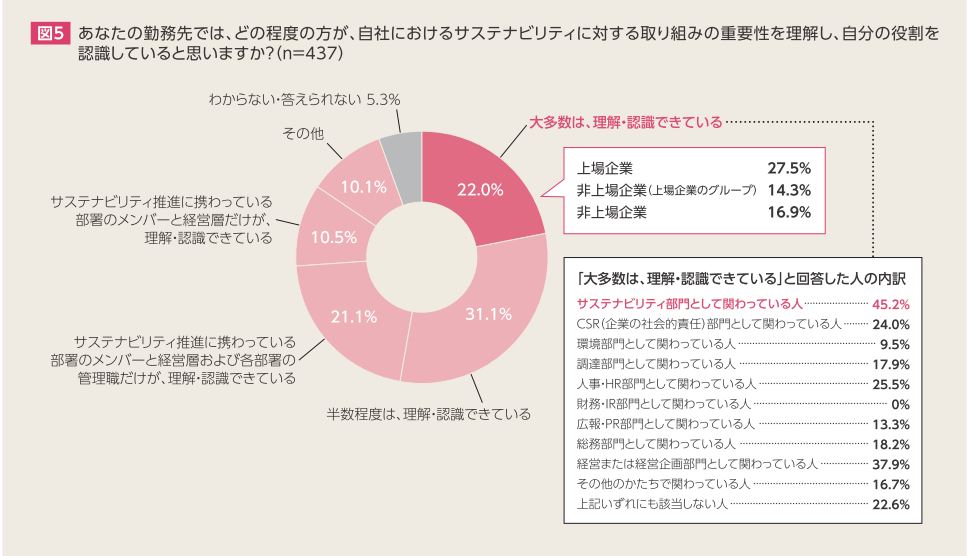

弊社の調査でも、「あなたの勤務先では、どの程度の方が、自社におけるサステナビリティに対する取り組みの重要性を理解し、自分の役割を認識しているか」を聞いたところ、「大多数は理解・認識できている」(社内浸透が進んでいる)と回答した企業は22%という結果が出ています。

企業のサステナビリティの推進には、社員が一丸となって取り組むことが欠かせません。そのために必要なのが、サステナビリティの「社内浸透」です。

社内浸透には、時間がかかります。いまのうちに社内浸透を進めていかないと、「サステナビリティへの取り組みが社員に伝わっていない企業」として、ステークホルダーから選ばれなくなってしまうリスクも生じてしまいます。

サステナビリティ担当者が社内浸透を推進する第一歩として「社内浸透を行う方法」を知ることから始めてみましょう。

サステナビリティの社内浸透を行うためのさまざまな方法

サステナビリティの社内浸透を行うための方法はたくさんありますが、ここでは一例をご紹介しましょう。

| 社内浸透の方法 | 内容 |

|---|---|

| 社員研修 | 社員がサステナビリティに対して、興味・関心をもてるような研修を実施する さまざまなテーマでの実施が可能 |

| 継続的な情報共有 | 社内報やニュースレターなど、自社のサステナビリティに関する取り組みや事例を共有する |

| サステナビリティ関連イベントの開催 | サステナビリティをテーマにした夏休みファミリーデイや、環境に関するアイデアコンテストなどを実施する |

| アンバサダー制度 | 各部署にサステナビリティのアンバサダーを設けて、担当者とともに啓蒙活動を実施する |

| 評価制度への組み込み | サステナビリティへの取り組みを、評価や報酬体系に組み込む仕組みを作る |

サステナビリティの社内浸透の方法は、他にもさまざまありますが、どれか一つを実施すれば良いというものではありません。企業に合った方法を組み合わせ、継続的に行っていくことが大切です。

サステナビリティに関する社員研修は、既に実施している企業様も多いでしょう。「社内浸透の最初の1歩は、社員研修から」と捉えていただいてよいと思います。

参加者それぞれがサステナビリティへの考えを巡らせ、積極的に言葉にする機会を得られるのは、社員研修ならではの特徴です。事前と事後のアンケートを実施することによって、研修の成果も、計測しやすいのではないでしょうか。

ただし、最初から難易度の高い専門的な研修を行うのは逆効果です。サステナビリティと向き合うハードルが高くなり、社内浸透が進まなくなってしまうかもしれません。

サステナビリティについて「自分には関係ない」「なんだか難しそう」「自分の仕事で精一杯」と思っている社員が多い企業であれば、楽しく学べるような研修から始めることが有効です。

社員研修を外部に依頼をして、定期的に開催できれば、担当者の負担も減らしつつ、社内浸透の推進を続けられます。

「社内浸透に取り組むリソースが足りない」「効果の出る方法でないと予算をかけられない」などの悩みを抱えている場合は、社員研修のアウトソーシングを検討すると良いでしょう。

シェダルが提供する、企業向けサステナビリティ研修

シェダルの社員研修には、次のような特徴があります。

- 企業の浸透度合いなどに合わせて、カスタマイズした研修を提供できる

- 同じ研修を全社員に受講してもらうことより、社員の理解度を均一化すると同時に、「共通言語」を持たせることができる

- 基礎編→実践編と徐々に難易度をあげていきながら、継続的に無理なく社内浸透を進められる

シェダルの社員研修がどのような内容なのかについて、「基礎編」と「実践編」に分けて具体的にお伝えします。

【基礎編】大人が楽しめるカードゲームで、環境問題、社会問題を「自分ごと」にする

基礎編では、参加者でまちづくりを行うカードゲームを実施します。

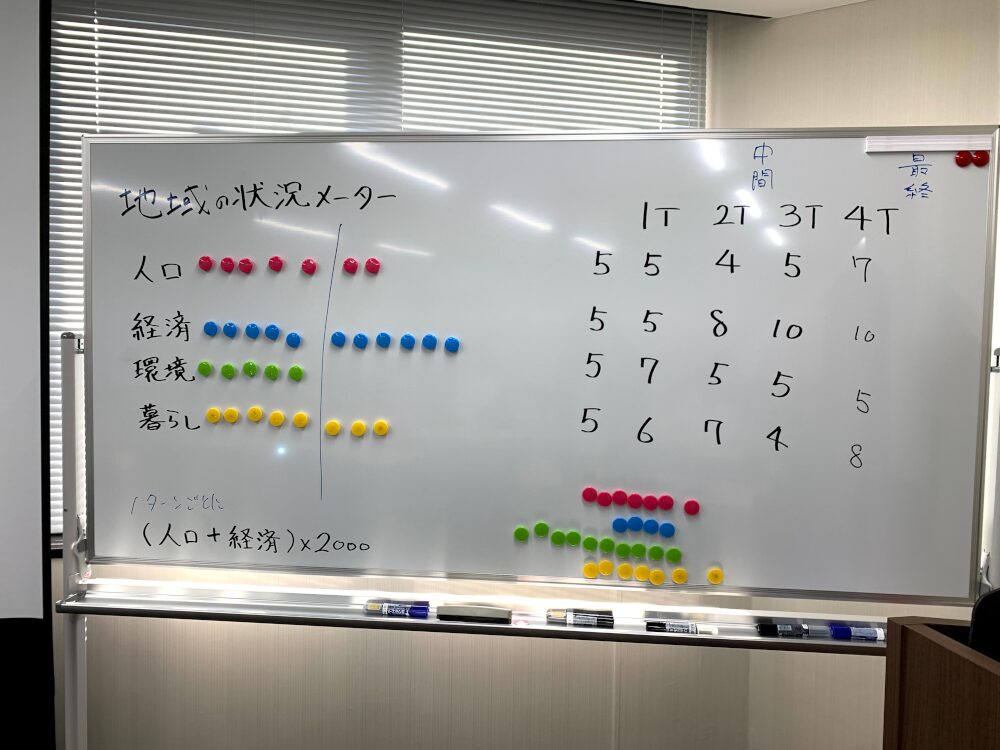

ゲームでは、社員それぞれが、まちの住民となって、さまざまなプロジェクトを実行していきます。参加者の考え方や行動によって、まちがどんどん変化していくのが特徴です。ゲームでは「まちの経済を成長させようと思って行動したことが、地球環境の破壊につながっていた」のように、予想外の出来事が発生します。

持続的で平和なまちになることもあれば、環境汚染により生活のできない結果に陥ることもあるでしょう。ゲームにより環境問題を「自分ごと」にした結果、座学よりも効果的にサステナビリティへの興味関心を高められるのが、カードを使った基礎編の研修です。

【実践編】解決したい社会課題を特定し、新規事業創出にチャレンジ

実践編では、新規事業を生み出すゲームとワークショップを行います。

最初はカードゲーム。社会課題を解決するための新規事業のアイデアを出し合います。参加者の方は、会場のあちこちで会話をしながら、さまざまな社会課題解決の方法を議論します。

カードゲームでウォーミングアップした後は、実際に自社での新規事業アイデアを生み出すためのワークショップに挑みます。

最初は、個人的に解決したい社会課題や、企業として解決したい社会課題をたくさん書き出します。

気候変動、ジェンダー、プラスティック問題、生物多少性、教育格差、貧困、農業と食の安全、メンタルヘルス、労働環境など、さまざまな社会課題が浮き彫りになります。

次に、自社の強みやリソースを全員で洗い出し、課題解決に使える組み合わせを考えていきます。繰り返しディスカッションを行うなかで、今までにないような「ぶっとんだアイデア」を次々とポストイットに書いていくというワークショップです。

このような実践的な取り組みを継続していくと、サステナビリティのために「いま」の自分ができることを発見できるようになります。さらに、5〜10年後の会社の姿まで想像する研修も行えるので、継続的な「社内浸透」の実現が可能です。

事例:シェダルのサステナビリティ研修による社内浸透支援

シェダルのお客様で、基礎編、実践編を活用いただき、サステナビリティ社内浸透を行っている企業様の事例です。

社員の、サステナビリティに関する興味関心を高め、将来的には、自社の新規事業開発まで見据えて、今まさに一緒に、サステナビリティ社内浸透に取り組んでいる企業様です。

実際に社員研修を行ったところ「自分の業務内容が、社会問題の解決につながっていることがわかった」「サステナビリティを意識しないと企業の成長が止まってしまうことに気付いた」など、新しい発見につながった社員の声を多くいただきました。

社員研修は継続的に行われており、2年目を迎えています。現在は、社員研修のなかで議論したサステナビリティの取り組みを、事業化できるように試行錯誤している段階です。

担当者からも「ゲームやワークショップを取り入れ、自分の企業に合わせてカスタマイズのされた研修の継続的な実施によって、確実に社内浸透が進んでいる手ごたえを感じている」との声をいただいています。

詳しくは、こちらの事例でもご確認ください。

グループ会社を含む約700名を対象にサステナビリティ研修を開催 社内浸透を進ませ、新規事業創出への第一歩を踏み出す!~ユニリタ様の事例~

【課題のポイント】

・一部の社員しか「自分ごと」と感じていない

・CSV経営を実現しなければ、企業として持続的な成長は見込めない(危機感)

・インプットだけではなくアウトプットもセットになった研修を探していた

→続きを読む

社内浸透のゴールは「社内浸透という言葉がなくなること」

サステナビリティの社内浸透の大事さがわかっても「企業がどのような状態になれば、社内浸透がされたといえるのか?」との疑問をもつ担当者の方がいるかもしれません。

社内浸透のゴールは「社内浸透という言葉が社内で使われなくなること」かもしれません。誰もが、自然とサステナビリティを業務の一環として行えている状態です。

たとえば、サステナビリティをテレワークに置き換えると、社内浸透のイメージがつきやすくなるでしょう。ビジネスの手段としてテレワークが当たり前になったいま「テレワークを浸透させる」という言葉は聞こえなくなっているのではないでしょうか。

とはいえ、サステナビリティへの取り組みを始めたばかりの企業は、なかなか社内浸透のゴールにまで達するのは難しいのが現状です。

そのような場合、まずは「社員が企業の掲げるサステナビリティの方針を理解しており、自分の言葉で対外的に説明することができる」ことを目標にしてみてください。取引先との会話や、学生との会話で、「御社の取り組みは?」と聞かれたときに、きちんと語れるようにしておきたいですね。

「誰もが自分らしく生きていける社会」を目指す企業

社内浸透は、企業が長期的にサステナビリティへ取り組んでいくために、避けて通れない重要な要素です。

私たちは、これからも社員研修など、企業がサステナビリティ推進にしっかりと取り組めるような支援を行っていきたいと思っています。

次のコラムも、あわせてお読みください。

SDGsカードゲームは、なぜサステナビリティ社内浸透に効果的なのか?

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください