2025年、トランプ政権は、 DE&I(多様性・公平性・包摂)を連邦レベルで事実上廃止し、さらに パリ協定からの再離脱(脱退) を正式表明しました。

この二つの動きは「人権」と「脱炭素」という企業サステナ戦略に、どんな影響を及ぼすのでしょうか?

株式会社シェダルは、親会社である株式会社グリーゼと共同で社内勉強会を開催しました。

トランプ政権の方針は、日本企業にどのような影響を与えるのでしょうか?

勉強会の概要 ~DE&I廃止とパリ協定再離脱(脱退)~

| 項目 | 内容 |

| セミナータイトル | トランプ大統領の政策が、企業のサステナビリティ推進に与える影響とは? |

| 開催日時 | 2025年3月24日(月)11時~12時 |

| 講師 | 株式会社シェダル 代表取締役 福田多美子 |

| 参加人数 | 9名 |

| 場所 | オンライン |

カリキュラム

60分間(後半は意見交換)の勉強会で取り上げた内容は、以下の通りです。

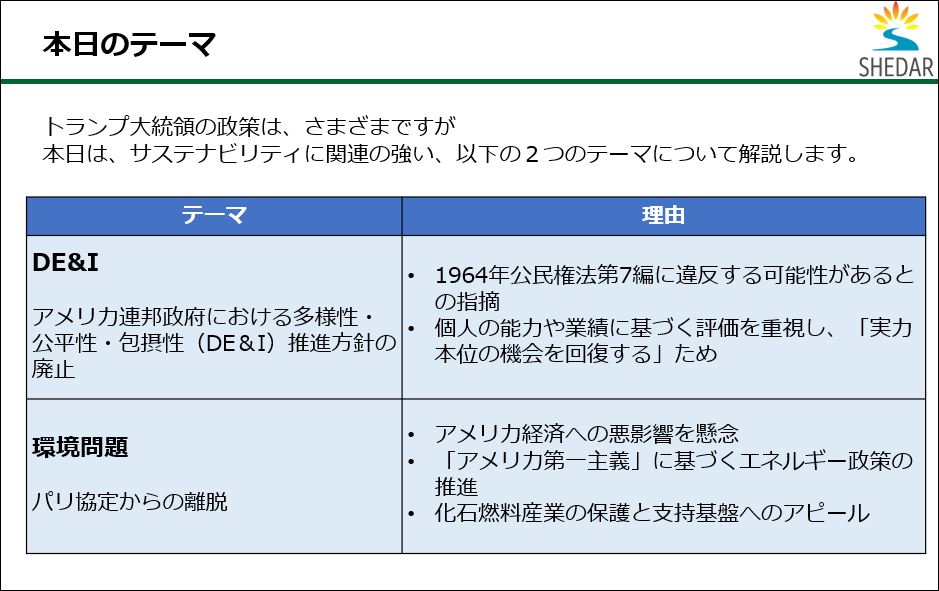

トランプ大統領のさまざまな取り組みのうち、サステナビリティの視点で、「DE&I」と「環境問題」にスポットを当てました。

- はじめに:〇〇のキーワードでアクセス集中!?

- トランプ大統領の政策と、サステナビリティ推進について

- トランプ大統領の政策と、「DE&I」について

- トランプ大統領の政策と、「環境問題」について

- まとめ:企業はどのように方針を決めるべきか?

勉強会ダイジェスト

トランプ大統領とDE&I(多様性・公平性・包摂性)

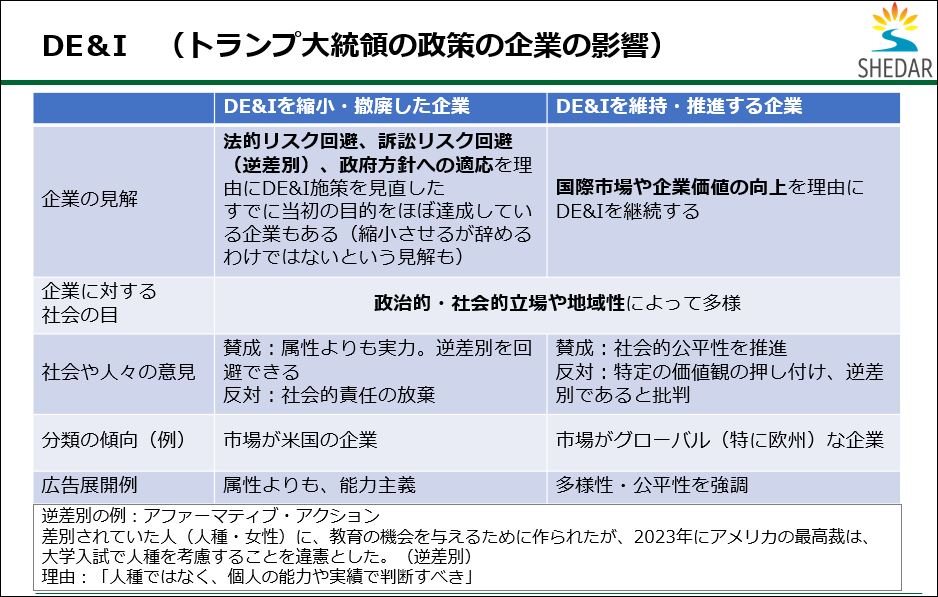

トランプ政権では、DE&I(多様性・公平性・包摂性)関連の政策が見直し(縮小、廃止の傾向)されています。

DE&I関連については、トランプ大統領就任直後に「連邦政府内のDE&Iプログラムを廃止する大統領令」が出されたこともあり、話題も大きくなりました。その結果、連邦政府と契約を結ぶ企業では、プログラムの縮小や撤回が進み、一部の民間企業にもその動きが波及しています。

一方で、国際的な視点や企業価値の維持を重視し、引き続きDE&Iを推進する企業もあり、対応は二極化しているのが、現状だと言えます。

よく調べてみると「逆差別への懸念」や「訴訟リスク」などの影響もあり、「DE&I推進を縮小する企業=トランプ大統領の言いなり?」と決めつけるのは、軽率な判断だと思います。

【ここがポイント】

トランプ政権は連邦政府内のDE&Iプログラムを廃止する大統領令を発出しましたが、すべての企業に対してDE&Iの撤廃を義務づけているわけではありません。

特に影響を受けるのは、連邦政府と契約関係にある企業や、政府支援を受ける機関です。民間企業の対応は任意であり、推進を継続している企業も多く存在します。

勉強会では、2025年3月24日の時点で、DE&I施策やDE&Iプログラムを縮小、撤廃した企業と、DE&I施策を維持、推進していく企業をリストアップして、それぞれの企業の見解を整理しました。

*2025年3月24日以降、企業の方針が変更になっている可能性もありますので、最新情報をご確認ください。

・DE&I施策やDE&Iプログラムを縮小、撤廃した企業の例

ウォルマート、ボーイング、Meta、Google、McDonald's 他

・DE&I施策を維持、推進していく企業の例

Microsoft、Apple、Salesforce、JPMorgan Chase、Costco 他

縮小、撤廃した企業は、政府の方針を受けて、各社それぞれの理念に照らし合わせて、しっかり検討の必要があります。

DE&Iの施策やプログラムを縮小している企業には、それぞれ、そう判断した理由があります。なぜそのような方針にしたのかを調査し、具体的にどんな取り組みを行っているかを理解することが大切です。またDE&Iの施策を継続している企業についても、具体的にどんな方針で、どんな取り組みを行っているかを調べ、自社の方針を検討する参考にすることが重要だと思います。

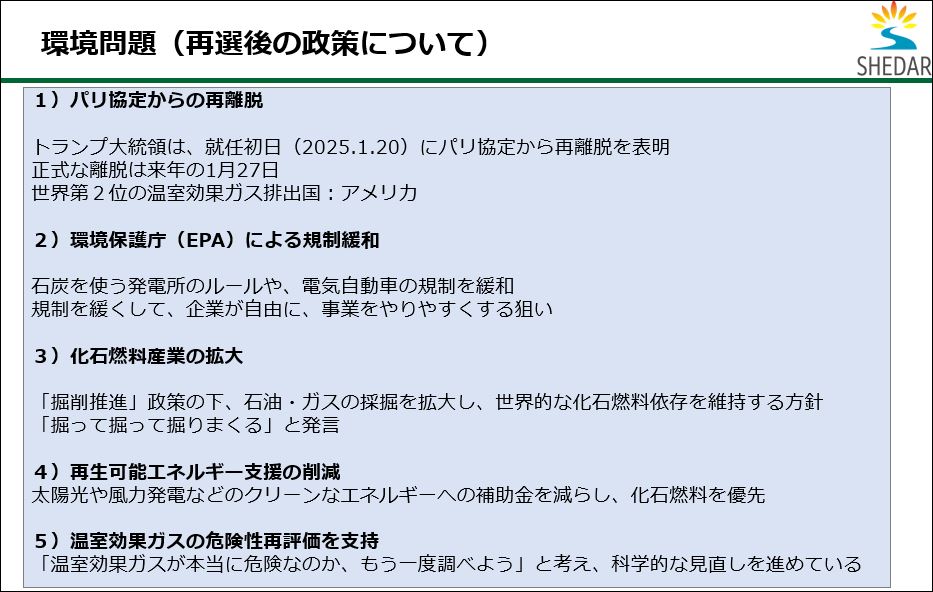

トランプ政権の環境政策

トランプ大統領は、大統領再選後の早い段階で、パリ協定からの再離脱の方針を明らかにしました。環境規制の見直しを進め、再生可能エネルギーへの補助金削減や、石油・ガスの採掘拡大などの方針を示しています。

米国の方針が、脱炭素に向かう世界の動きと逆行する形となり、世界中に影響を与えています。

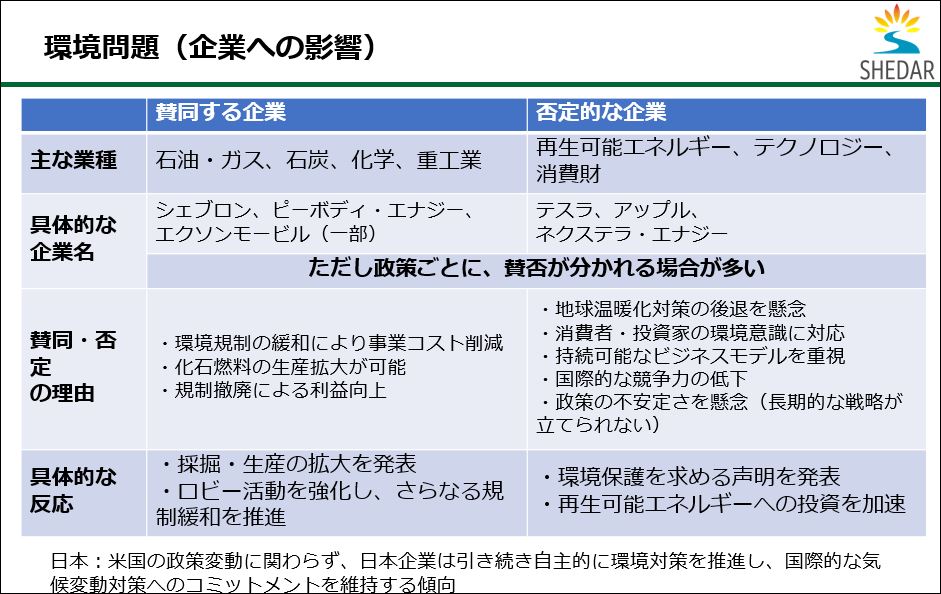

企業にとっては、規制緩和によるコスト削減や事業機会の増加というメリットがある一方で(業界にもよりますが)、気候変動対策の後退や、国際的な信頼性・競争力の低下といったリスクも抱えています。

化石燃料産業に依存する企業と、再生可能エネルギーを重視する企業との間で、対応方針が大きく分かれており、日本企業にとっても米国市場戦略の再検討が求められる状況です。

【ここがポイント】

トランプ政権の環境政策は「環境対策を義務づける」のではなく、「規制を緩和する(=やらなくてもよい)」という方向性です。環境対策を継続するか否かは、企業の自主的な判断に委ねられており、推進している企業も多数存在します。「緩和=やめるべき」という誤解を避けるためにも、自社としての方針や価値観を明確に持つことが重要です。

勉強会では、2025年3月24日の時点で、賛同する企業と、否定的な意見をもつ企業の考え方を整理して、日本企業への影響についても触れました。

*2025年3月24日以降、企業の方針が変更になっている可能性もありますので、最新情報をご確認ください。

日本企業では、企業ごと、業界ごとに「アメリカのエネルギー政策の影響をどのように受けるのか」を調査して、自社としての「環境への取り組み」をどのように推進するのかを検討することが大切です。

まとめ

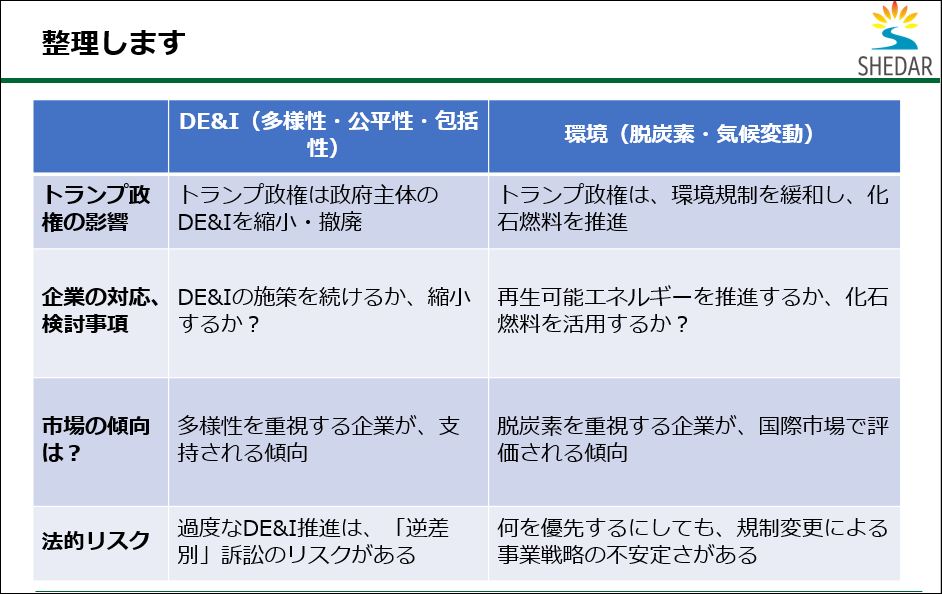

トランプ政権のDE&I廃止と環境政策(パリ協定再離脱)が企業へ与える影響とは

最後に、今回の勉強会のテーマである「DE&I」と「環境問題」について、トランプ大統領の影響、企業の対応、市場の傾向、法的リスクの観点などを、一覧表として、1枚の資料に整理しました。

企業のどのように方針を決めるべきか?

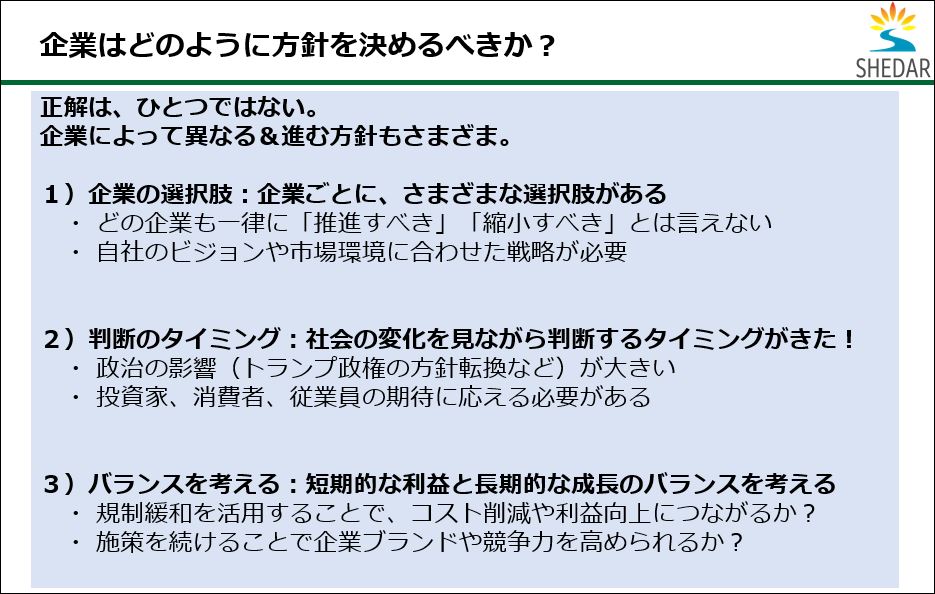

正解は、ひとつではありません。企業によって方針は、さまざまになって当然だと思います。

DE&Iや環境問題といったサステナビリティの根幹に関わるテーマに対しては、外部環境の影響を受けつつも、自社の理念やステークホルダーの期待、長期的な企業価値に照らして、主体的に判断することが求められます。

短期的な変化に振り回されるのではなく、自社として「何を大切にしていくのか」を見つめ直すタイミングがきた!と、捉えることが大切です。「求められるのは主体性」ではないか?というまとめをして、勉強会を終えました。

【ここがポイント】

サステナビリティの取り組みは、外部要因(政権交代や規制変更)によって後退するものではなく、企業の価値観や意思によって継続・発展していくものです。

「やめるか/続けるか」ではなく、「どのように取り組むか」を、自らの視点で決めることが今、企業に求められています。

参加した方からの感想、意見

勉強会に参加した方々からの感想、ご意見の抜粋は、以下の通りです。(順不同)

・トランプ大統領の発言をニュースなどでよく目にするが、難しい印象があった。今回、DE&Iと環境問題の2つに絞って説明してもらって、いろんなニュースをつなげて理解することができた。

・一時的な政治にふりまわされるのではなく、企業の理念やミッションから考えて、企業ごとに「軸」をもって、方針を決めることの大切さがわかった。

・トランプさんの発言を見ていて、不安が膨らんでいたが「ピンチをチャンスに」ではないですが、これを「考えるきっかけにすればいい」という考え方はポジティブで、その通りだと思いました。

・米国の影響を受けて、いろんなことが「後退していく」のだと思っていたが、そうではなく、企業によって「この取り組みはやめるが、この取り組みはより強化する」という方針があることがわかった。

・センセーショナルな見出しだけを見て「この企業は〇〇から脱退するのか」などと短絡的に判断せず、そう判断した理由や、企業の考え方の詳細まで調べて理解しなければいけないと思った。

・企業の取り組みを見ていて、「行き過ぎたDE&I」や「これってグリーンウォッシュじゃないのかな」と思うようなこともあった。SDGsやESGの大きな流れに逆らえずに来てしまった企業にとっては、「いま世界が向かっている方向でいいのか?」と立ち止まって考える「絶好のタイミングがきた」と捉えられると思い、納得した。

・個人的にも「自分はどう考えているのか」「どちらを向いているのか」を考える、よい時間になった。

・これから、グリーンウォッシュの会社があぶり出されるきっかけになるのではないか?と思う。

・SDGsやサステナビリティという大きな流れに逆行するトランプ大統領の政策を知り、自分たちの仕事でも気を付けないといけない。企業のマーケティングを支援する立場としては、「脱炭素がよい」という企業ばかりではないということなので、企業の姿勢、考え方を事前によく理解してインタビューや打ち合わせに臨むことが大事だと思った。

・個人的に、市民活動などでSDGsやサステナビリティに取り組んでいる立場としては、環境問題は、取り組まないと地球が存続していかないというところまで来ているので、企業さんには、トランプ大統領の政策がどうかということに惑わされずに、しっかり取り組んでほしいと思っている。考えるためには学ぶことも大事。どのように学ぶか、どのように考えるかも考えていきたい。

・企業のサステナビリティページの重要性を感じた。断片的な情報で企業のことをもっと知りたいと思った人は、企業のサステナビリティページを見に行くと思うので、そこでしっかり正しい情報が掲載されていないと、企業は信頼を失うことになる。改めて情報発信、情報開示の大切さを認識した。

・海外では、ジェンダーバランスを確保するために「男女ペアで立候補しないといけない」という国もあるが、それを「行き過ぎている」と捉えるのか「器を変えないと、何も変わらないもんね」と捉えるか・・・難しい問題だと思う。

・トランプ大統領の行動原理は何なんだろうと考えていた。一貫しているのは「米国の経済を立て直したい」「強いアメリカを取り戻したい」という信念がある。そう考えると、トランプ大統領の発言や、政策の意図が理解できるような気がする。よい・わるいは別として。

・企業が難しいのは、取引先があるという点。取引先に「そのままだと契約が続けられない」と言われたら、やらざるを得ない、やめざるを得ないのかもしれない。ステークホルダーに選ばれる企業になるのではなく、企業自身が旗を立て、取引先を選ぶようになろうという志が必要なんだろうなと思った。

勉強会のレポートは、以上です。

シェダルでは、企業様向けの勉強会、社員研修、セミナーのご相談を受け付けております。

貴社向けにカスタマイズしてご提案いたしますので、ぜひ、ご相談ください。

次の記事も、あわせてご覧ください。

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください