ダイバーシティとは、多様性という意味。さまざまな違いを持つ個人が、組織や集団において共存し活躍している状態を指します。

最近は「ダイバーシティ」と単体で使うよりも、以下のように使うケースが一般的です。

- ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」

- ダイバーシティエクイティ&インクルージョン(DE&I)」

それぞれ、「Diversity(多様性)」「Equity(公平性)」「Inclusion(包括性)」という意味です。

先日、JTBグループの講演を聞く機会があったのですが、最近は「DE&I」に加えて、「Belonging(帰属意識)」も重要視されているとのこと。

- 「ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン&ビロンギング(DEIB)」

Belonging(帰属意識)とは、「自分の居場所はここにある」という心理的安全性を意味していて、東芝グループなどの企業でも採用されている考え方です。

出典:株式会社JTB

ダイバーシティは、もともとは、アメリカの公民権運動から始まった考え方で、もともとは、外面的な特徴に基づく差別を取り除くことから始まりましたが、最近では、スキルや能力、価値観の違いなど、深層的なダイバーシティへの配慮も必要です。

表層的ダイバーシティ

特徴:外部から判断しやすい

性別、年齢、国籍、人種、民族、 容姿、障がいの有無、 SOGI(性自任、性的思考)など

深層的ダイバーシティ

特徴:外部から判断しにくい

スキル・能力、学歴、職務経験、宗教、性的指向、価値観、趣味、ライフスタイル、働き方、デジタル格差、体験格差など

このコラムでは、日本企業のダイバーシティ経営の現状と課題について考えてみたいと思います。

ダイバーシティ経営とは

「ダイバーシティ」は、ビジネスのシーンにおいては「ダイバーシティ経営」という言葉で使われることが多いです。

ダイバーシティ経営とは、企業が多様な人材を積極的に採用し、その多様性を経営戦略の中核に位置づける取り組みのことを指します。

ダイバーシティ経営を行うためには、多様な人種、性別、年齢、国籍、信仰、性指向、障害の有無などの表層的な多様性、スキル、能力、職務経験、価値観、ライフスタイル、働き方などの深層的多様性の両面において、さまざまなバックグラウンドを持つ人々を取り入れ、それぞれの強みを活かすことが大事です。

上記のような説明は、経済産業省のWebサイトにも記載されており、経済産業省では、ダイバーシティ経営を「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義しています。

多様な人材が活躍することによって、今までなかったようなアイデアが生まれたり、新製品や新サービスが生まれたり、今まで当たり前だと思っていた業務フローが大きく改善されたり、まったく新しいビジネスモデルが構築されたり・・・企業価値を高め、他社との差別化を際立たせ、競争力を高めることにもつながるのです。

ダイバーシティ経営は、単に多様な人材を登用するだけでは実現できたと言えません。多様な人材が活躍することによって、自社の成長につながってはじめて、ダイバーシティ経営がうまくいったといえるのではないでしょうか。

ダイバーシティ経営に取り組まなければならない、日本企業の事情

多くの企業が積極的にダイバーシティ経営に取り組んでいます。

その背景には、経済産業省が目指す「イノベーションや価値創造につながる経営」以前に、日本企業がダイバーシティに取り組まなければならない、厳しい現実、事情というものもあります。

その事情とは、少子高齢化、グローバル化、そして人々の意識の変化です。

少子高齢化

日本企業が、ダイバーシティ経営に取り組む事情のひとつ目としては、日本の少子高齢化問題があります。

パーソル総合研究所の「労働市場の未来推計」によると、「2030年には、625万人の人手不足」となる見込みが発表されています。

日ごろ生活していても、店舗やレストランでの人手不足を目のあたりにしますし、介護・福祉業界、建設業、運輸業、農業などの一次産業、AIなどのIT業界など、さまざまな業界での人手不足が、毎日のように話題になっています。

女子、シニア層、外国人などの労働力に注目が集まっているのも、少子高齢化による労働市場の変化が、根底にあるのです。

グローバル化

日本経済の低迷がつづくなか、多くの日本企業が海外へ進出し、同時に海外企業も日本市場に参入しています。このようなグローバル化の進展に伴い、国籍や人種を問わず、多様な価値観や経験を持つ人材がますます必要とされています。

人々の意識の変化

私たち一人ひとりの意識や価値観も変わってきました。仕事に対するやりがいや価値観の変化、ワークライフバランスを重視する考え方、個人の生き方に対する考え方なども多様になってきました。

企業にとって「採用が難しい」という課題もあり、企業側が人々の意識に合わせなければ生き残れないという事情もうかがえます。

日本企業のダイバーシティが進まない3つの壁とは?

日本企業のがグローバル社会で競争力を高めるために、ダイバーシティの推進が急がれています。

ただ一方では、「なかなかうまく進まない」という現実もあります。

日本企業のダイバーシティへの取り組みを次のステージに進めるためには、どうしたらよいのでしょうか?

ここでは、ダイバーシティ推進を阻んでいる3つの壁について説明します。

ひとつめの壁:本来の「ダイバーシティ」の目的に届いていない

先述したとおり、経済産業省が定義する「ダイバーシティ経営」は、「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」です。

ところが、企業が「ダイバーシティに取り組む理由」は、まだ「イノベーションや価値創造」まで届いていないという現実があります。

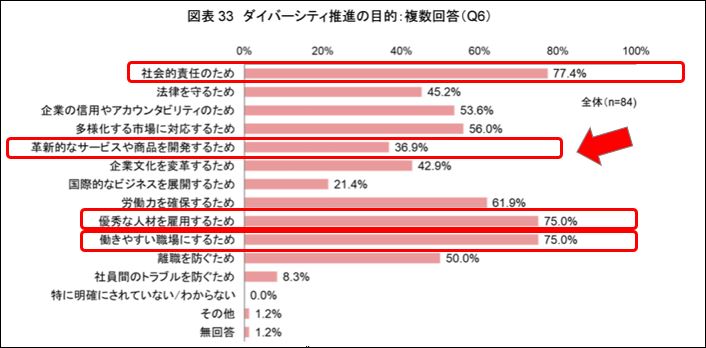

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査でも、「企業がダイバーシティに取り組む理由は?」の質問に対して、「革新的なサービスや商品を開発するため」は36.9%と低いです。

一方で、「社会的責任のため(77.4%)」、「優秀な人材を雇用するため(75%)」、「働きやすい職場にするため(75%)」という数値が高く、企業は「イノベーションや価値創造」のためにダイバーシティに取り組んでいるのではなく、その手前の「雇用や職場づくり」のためにダイバーシティに取り組んでいるという状況が分かります。

企業によって、ダイバーシティ推進の目的がさまざまであり、社会的責任、雇用などの目の前の目的にとどまってしまっているという現実があるのではないでしょうか?

ふたつめの壁:ジェンダーギャップが解消されない

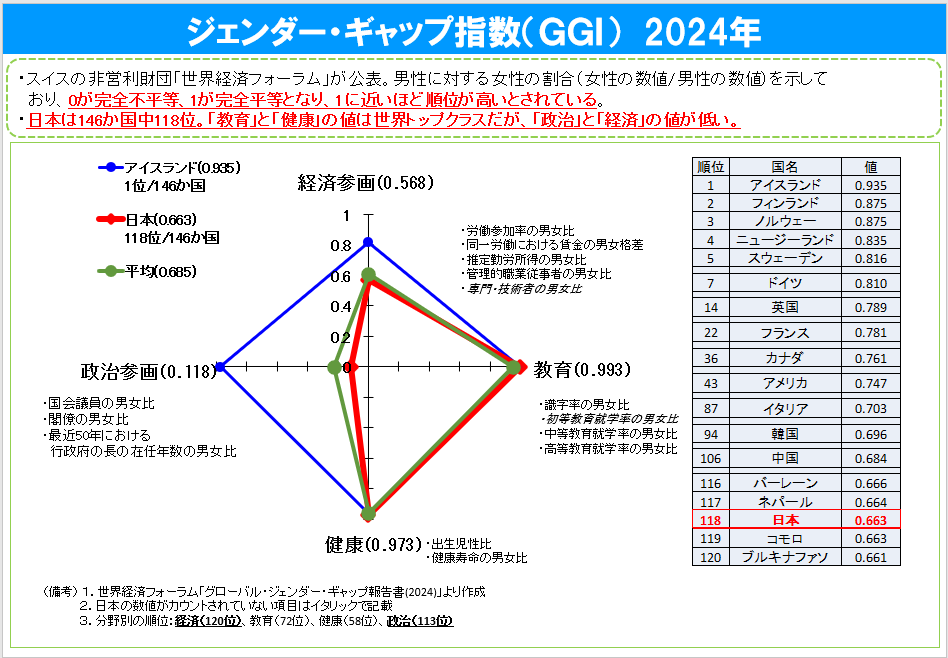

世界経済フォーラム(WEF)が発表した2024年のジェンダーギャップ指数(GGI)で、日本の順位は、146カ国中118位でした。4つの指標のうち、健康面は58位、教育面は72位ですが、政治面113位、経済面120位が、毎年足を引っ張っている構図となっています。ダイバーシティのなかでも、ジェンダーに関する課題が、なかなか進展しないというのが、日本の現状です。

企業としては経済面の遅れを解消したいところですが、日本はOECD諸国の中で、女性の職場参加率や管理職比率、役員比率が低い傾向です。女性の活躍推進が遅れていると、女性の意見、女性の視点が、企業戦略に反映されにくくなります。組織の意思決定にも、女性の意見が採用されにくくなるというデメリットにつながります。

シェダルで社員研修などに行った際、「みなさんが解決したい社会課題はなんですか?」と聞くと、多くの企業で「仕事と家庭の両立」「女性のキャリアの問題」が挙がり、この声は女性社員のみならず、男性社員からも挙がってくるようになっています。企業で多くの人が「女性活躍」を課題視している現状がうかがえます。

3つめの壁:外国人労働者の活用の遅れ

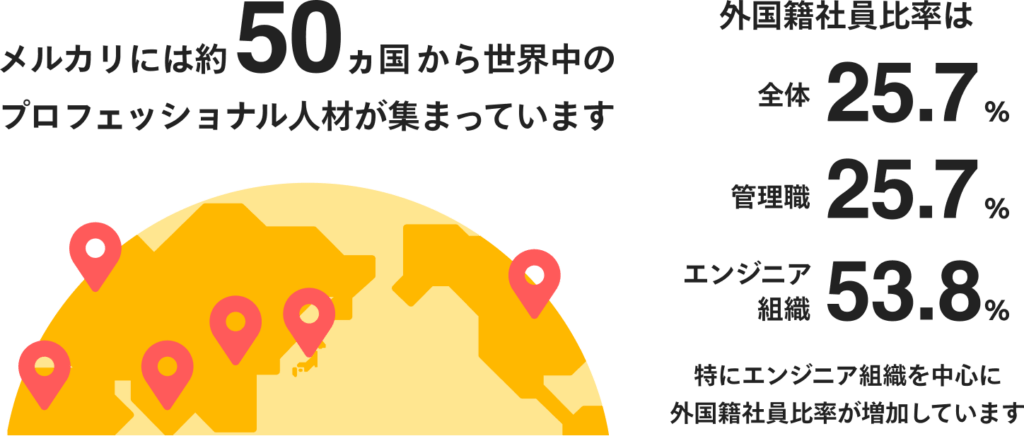

女性活躍と同様に、期待されているのが「外国人労働者」です。メルカリなどの企業では、多くの外国人が活躍しています。

ただ、日本全体でみると、外国人労働者の活躍はまだ遅れており、遅れを引き起こしているいくつかの問題点が指摘されています。

1:言語の問題

日常会話の日本語ができても、ビジネスレベルの日本語力に不安があるという外国人労働者が多いです。コミュニケションがうまく取れないことが原因となって、仕事を継続できないケースもあります。

パナソニック、ソニー、トヨタなど大手企業では、技術系の外国人スタッフ向けに、技術用語やビジネス日本語を学べるような教育制度があるケースもありますが、言語の問題は、外国人労働者の活躍の妨げになっているといえるでしょう。

2:制度の問題

技能実習生制度など、いくつかの制度はありますが、成功しているとは言い難い状況です。外国人労働者の仕事が、単純作業、補助的な仕事になっているケースも多く、過酷な労働条件で働かされているという報告もあります。

外国人労働者を自社の戦力として考えるならば、外国人労働者が長期的にキャリアを築ける制度を設けるなどの対応が必要です。日本人と同様に昇進やキャリアを積むための道筋を作ること、外国人労働者がスムーズに業務につけるような研修制度、労働条件の改善などが求められています。

3:心理的な問題、文化的な問題

外国人労働者に対する、抵抗感や偏見はありませんか? 日本が島国であり、地理的に外国から隔離されてきたことや、単一民族であることなども要因ですが、私たちの心理的な問題や、文化の問題も、外国人労働者の活躍を妨げています。他国に比べて日本は、多様なバックグラウンドを持つ人々を受け入れることが苦手なのかもしれません。この問題をクリアしてこそ、外国人労働者の活躍、日本の人手不足の解消につながります。

まとめ

「日本企業のダイバーシティが進まない3つの壁とは?」をお読みいただき、いかがでしたか?

ダイバーシティ経営の本来の目的は、「イノベーションは企業価値の向上」にあります。ダイバーシティ経営を阻む3つの壁を理解して、真のダイバーシティ経営の参考にしていただければ幸いです。

株式会社シェダルでは、企業のサステナビリティ推進を支援いたします。ダイバーシティ経営に関することも、お気軽にご相談ください。

次のコラムも、あわせてお読みください。

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください