こんにちは。株式会社シェダルの福田多美子です。

さまざまな環境問題、社会問題が深刻化する現代において、企業の役割、責任がますます重要になっています。

CSR(Corporate Social Responsibility)といった、部分的、一時的な活動ではなく、

・企業全体として、またはグループ会社含め、さらにサプライチェーン全体で、どのように取り組むのか?

・自社の事業を通じて、どんな環境問題、社会問題を解決しようとしているのか?

といった企業の姿勢が問われています。

サステナビリティ(Sustainability)とは、「持続可能性」という意味です。持続可能な社会を実現して、持続可能な社会のなかで、その企業がどういった存在価値を出し続けていくのかを、本気で考えなければいけません。

そして、企業のサステナビリティ方針、ESGへの取り組みなどは、公式サイトやさまざまな報告書、レポートを通して、ステークホルダーに分かりやすく伝える(情報開示)していく必要があります。

ここでは、情報開示のひとつとして、企業のサステナビリティページについて解説します。

サステナビリティページに掲載すべきコンテンツはさまざまで、コンテンツの種類も多岐に渡ります。

本記事では、シェダルでこれまでにサポートさせていただいた「企業のサステナビリティページ作成支援」から得た知見と、上場企業を中心にさまざまな業種のサステナビリティページを100ページ以上調査した結果から、5つのコンテンツをピックアップして説明します。

<INDEX>

■サステナビリティページに必要な5つのコンテンツ

1:トップメッセージ

2:サステナビリティ基本方針と重点課題(マテリアリティ)

3:具体的な取り組み

3-1:重点課題(マテリアリティ)ごとに、具体的な取り組みを説明しているケース

3-2:ESGのカテゴリで分類し、重点課題(マテリアリティ)の具体的な取り組みをその中で説明しているケース

3-3:独自のカテゴリで分類するケース

4:レポート(数値データなど)・資料

5:活動記録(継続的な更新)

■サステナビリティページを作ろう(まとめ)

■サステナビリティページに必要な5つのコンテンツ

1:トップメッセージ

サステナビリティページの冒頭、目立つところに、トップメッセージを掲載しましょう。

企業はさまざまな情報開示を求められていますが、多くの枠組み、規約等において、トップメッセージは必須です。

多くのステークホルダーとの信頼関係を築くためにも、力強いトップメッセージを掲載しましょう。「私は」、「私たちは」を主語に、企業独自の具体的な考え、取り組みを発信することがポイントです。

サステナビリティページをトップメッセージからはじめることによって、「全社を挙げてサステナビリティに取り組んでいる」ということが視覚的にも伝わりやすくなります。

トップメッセージは、よく、次の要素で構成されます。

・代表取締役の氏名

・(顔写真)

・背景やサステナビリティへの取り組み方針

コーポレートサイトの「会社概要」「採用」などのページで既にトップメッセージが掲載されている場合でも、改めて、サステナビリティページにトップメッセージを入れるべきです。

「会社概要」「採用ページ」「サステナビリティページ」では、それぞれターゲットが異なります。それぞれのターゲットに対して、最も伝えたいことに絞って、メッセージを記述してください。

サステナビリティページのトップメッセージでは、環境問題、社会問題に対して、自社がどのようにとらえ、どのようなスタンスで取り組んでいくのかを、トップの言葉で語ることが大事です。

例)キューピーグループ(とてもわかりやすく、中期経営計画を交えながら語られています)

https://www.kewpie.com/sustainability/message/

例)伊藤忠グループ (社長だけでなくCEO・担当役員のメッセージまで掲載、力の入れようを感じます)

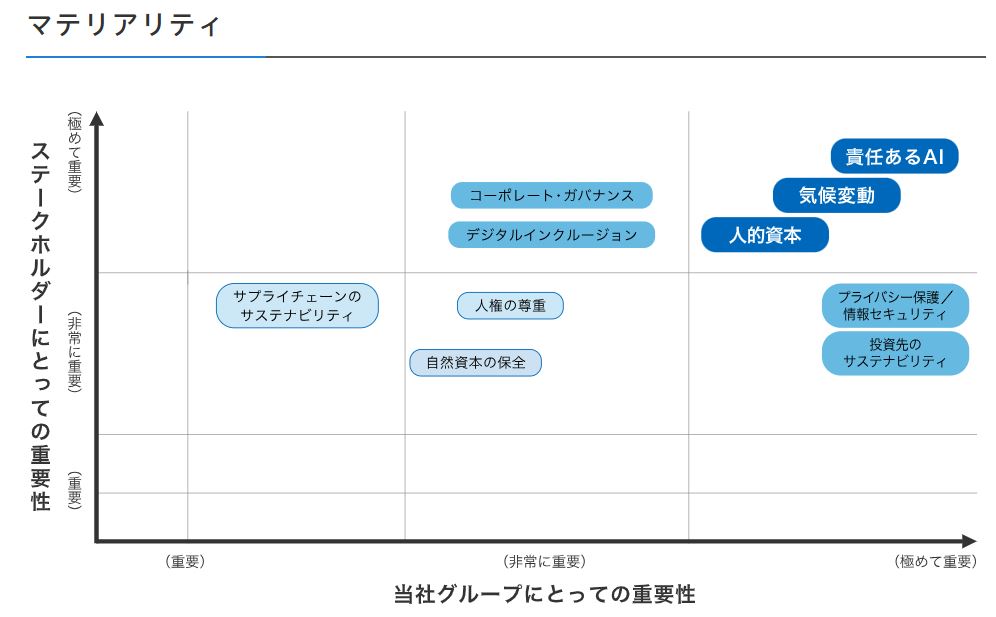

2:サステナビリティ基本方針と重点課題(マテリアリティ)

サステナビリティ基本方針とは、企業のサステナビリティに対する基本となる考え方を言語化、図式化したものです。自社が描く持続可能な社会のイメージ、ビジョンや、持続可能な社会を実現していくための構想、方針を整理しましょう。

ポイントは、企業理念、経営理念やパーパス(存在意義)を起点に考えることです。企業理念、経営理念やパーパス(存在意義)は、その企業の根本的な価値観や使命に該当します。企業理念を守りながら、企業が持続的な社会を実現していくためにどんな方針を掲げるのか?というアプローチで考えましょう。

企業理念、経営理念やパーパス(存在意義)を起点に考えることによって、企業理念、経営理念やパーパス(存在意義)とサステナビリティ方針との価値観の共有や、戦略の一貫性が保てるようになります。一貫性のある情報発信(情報開示)を行うことによって、ステークホルダーにとっても、分かりやすく伝わります。逆に一貫性がないと、ステークホルダーは混乱を招き、企業への信頼度が薄れてしまう危険性もあります。

例えばSoftbankでは、サステナビリティビジョンとして「考えるのは、300年後の人と地球」とタイトルを付け、「情報革命をリードする企業としての責任を果たしていきます」と宣言しています。経営理念である「情報革命で人々を幸せに」との整合性を確認してみてください。

サステナビリティビジョンの下には、ビジョンを実現していくために、どこに重点を置いて活動していくのかを「重点課題(マテリアリティ)」として、掲載しています。

環境問題、社会問題は多岐にわたりますので、自社で「すべての課題に対する取り組みを行う」ということは不可能です。自社として、どこに重点を置くのかを決めて、集中して取り組んでいくことが大事です。

https://group.softbank/sustainability/mission/materiality

マテリアリティ(重点課題)を掲載する際は、以下のこともいっしょに掲載できればベターです。

・重点課題をどのように特定したのか(特定プロセス)

・どんな体制で推進していくのか(サステナビリティ推進体制)

上場企業(特にグローバルな企業)のサステナビリティページに掲載されている項目が似通っているのは、国際基準のガイドラインがあるためです。

※国際基準のガイドラインの例

GRIスタンダード : GRI策定、企業のサステナビリティに関する報告書ガイドライン

ISO26000 : 国際標準化機構が策定した、企業や組織が社会的責任を果たすためのガイドライン

SASB基準 : 非財務情報の公開を標準化するための基準

TCFDガイダンス : 気候関連財務情報開示に関するガイダンス

また、上場企業の場合は、2023年1月31日に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正により、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、サステナビリティ情報の開示が義務化されています。また、2025年3月5日には、「サステナビリティ開示基準」が公開され、あいまいなルールからより具体的な約330項目の基準が定められることになりました。有価証券報告書の開示内容の充実がますます図られることになりますが、同様に、サステナビリティページの内容もより透明度が増していくことになります。

3:具体的な取り組み

サステナビリティ基本方針を決め、マテリアリティ(重点課題)を策定したあとは、目標に向けた具体的な取り組みを決め、情報発信(情報開示)していくことになります。「具体的な取り組み」は、サステナビリティページの中でも、もっとも企業ごとの特徴が出るところになり、メインコンテンツとも言える部分になります。

企業ごとに多種多様な取り組みがあるので、サステナビリティページでの見せ方、開示方法、構成なども、企業によって特徴を出せるところです。

3-1:重点課題(マテリアリティ)ごとに、具体的な取り組みを説明しているケース

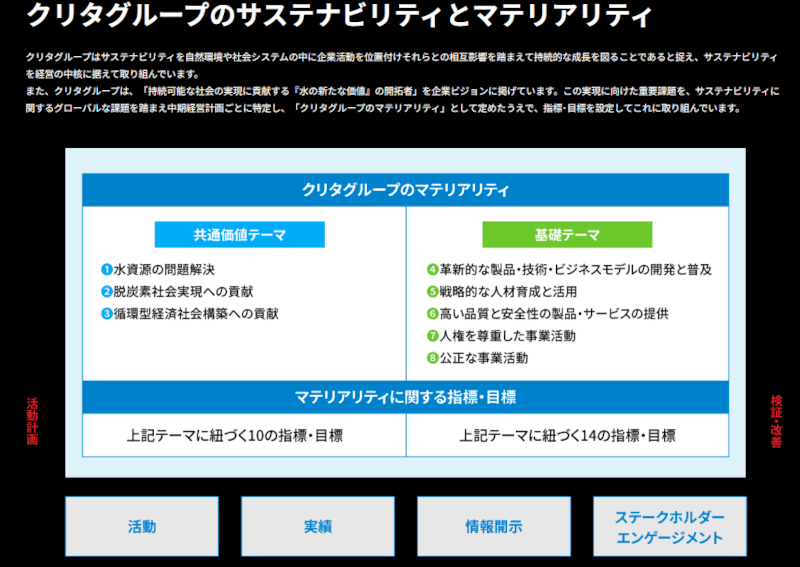

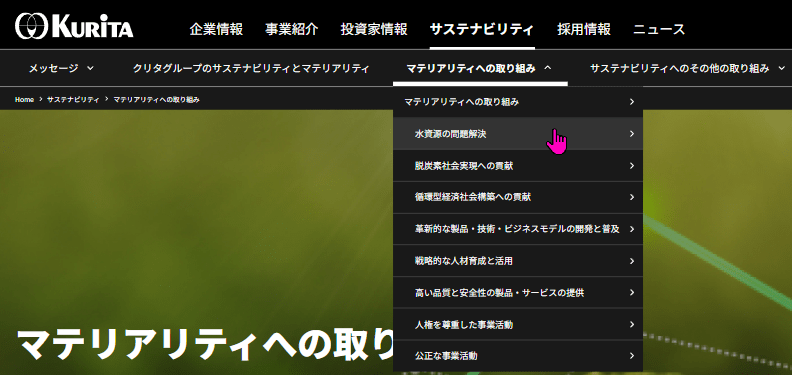

例えば、クリタグループでは、「持続可能な社会の実現に貢献する『水の新たな価値』の開拓者」を企業ビジョンに掲げ、8つの重点課題(マテリアリティ)を定義。

その8つの重点課題(マテリアリティ)の取り組みは、重点課題(マテリアリティ)ごとにページを分けて・具体的にどんな取り組みを行っていくかを詳しく説明しています。

https://www.kurita-water.com/sustainability/2024/management/index.html

3-2:ESGのカテゴリで分類し、重点課題(マテリアリティ)の具体的な取り組みをその中で説明しているケース

・環境(Environment)

地球温暖化、気候変動、生物多様性、海洋汚染、森林破壊、エネルギーマネジメントなどに関する取り組みは、環境(Environment)のカテゴリに入れます。

・社会(Social)

人材、ダイバーシティ、働き方、地域社会との連携などに関することは、社会(Social)のカテゴリに入れます。

・ガバナンス(Governance)

情報セキュリティ、リスクマネジメント、コンプライアンスなどに関することは、ガバナンス(Governance)のカテゴリに入れます。

例として、三菱地所グループのサステナビリティのページをご覧ください。サステナビリティ活動をESGで分類して掲載しています。

https://mec.disclosure.site/j/sustainability/

ESGという言葉は、投資家はもちろん、一般への認知度も高まっています。そのため、サステナビリティに対する取り組みを、ESGのカテゴリで分類する企業も多いようです。

ヤオコーグループは、ESGに加えて「健康」というカテゴリを導入しています。これは、スーパーマーケットチェーンとして食品を取り扱う企業にふさわしいカテゴリです。

10年後、20年後にも安全安心な農作物を提供できるようにと考えられた「ヤオコーファーム」という取り組みや、地産地消を目的とした地元野菜農家さんとの取り組みなどが掲載されています。

3-3:独自のカテゴリで分類するケース

ライオンのように、自社の特徴を出して、「2つのサステナビリティ最重要課題」「主な活動」「ESG」の順番に掲載している表現方法もあります。「主な活動」は、一般消費者に親しみやすいコンテンツとして、「ESG」は、投資家を中心としたステークホルダーに向けて詳細に伝えるコンテンツとして役割分担が明確です。

https://www.lion.co.jp/ja/sustainability

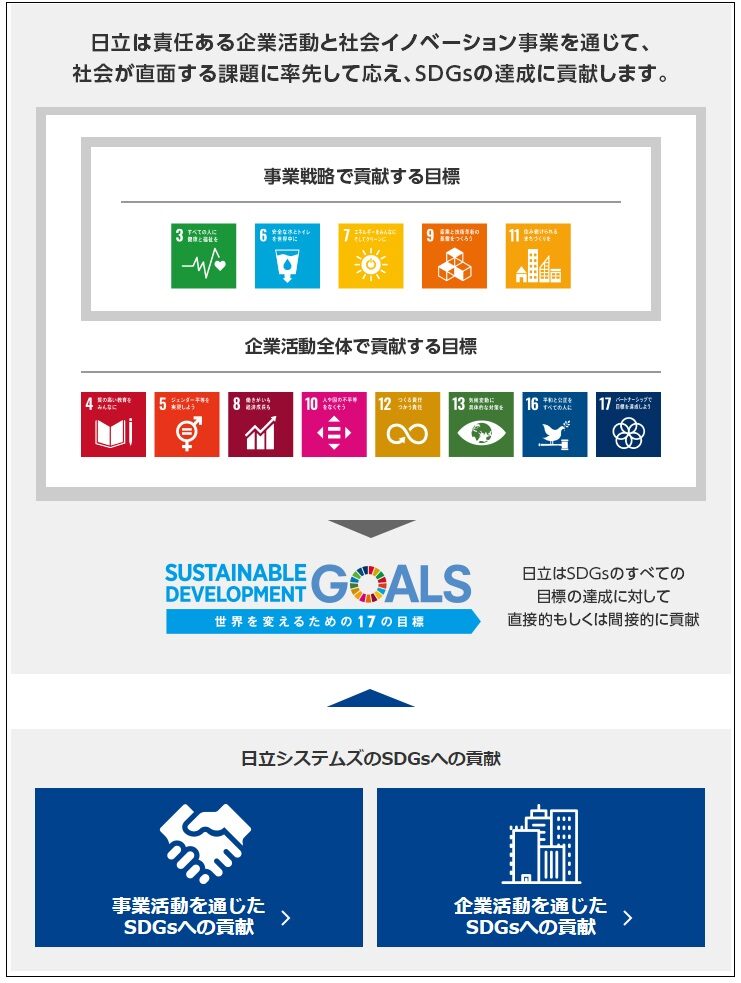

取り組みの分類方法として「事業活動を通じた取り組み」と「企業活動を通じた取り組み」に分ける方法もあります。

株式会社日立システムズの「SDGsへの貢献」のページでは、SDGs達成に向けた取り組みを、この2軸で分類しています。

サステナビリティやSDGsへの取り組みは、CSRとして捉えるのではなく、CSV(共創価値の想像)として取り組んでいくことが重要です。「事業活動を通じた取り組み」は、まさにCSVの考え方に合致しています。具体的な取り組みを、SDGsの項目と照らし合わせて掲載しています。

※CSR:企業が社会や環境に対する責任を果たし、持続可能な発展を目指すために取り組む経営戦略のこと

※CSV:企業が社会的価値と経済的価値を同時に創造し、持続可能な成長を目指すために取り組む経営戦略のこと。

https://www.hitachi-systems.com/sustainability/management/sdgs/index.html

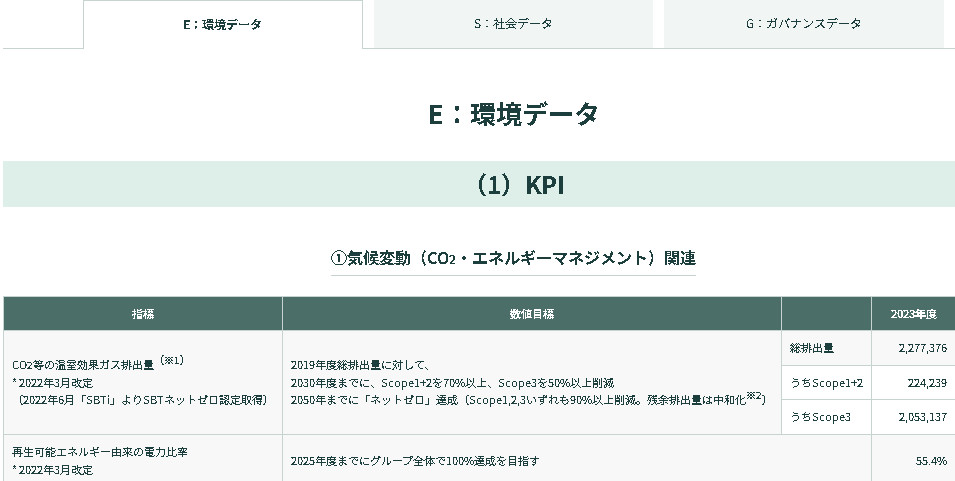

4:レポート(数値データ)・資料

サステナビリティに対する取り組みを掲載するだけではなく、取り組みの結果を継続的にレポートすることも大事です。取り組みの下に「ライブラリー・データ集」などのコーナーを設けて、さまざまな資料を公開している企業が多いです。

例えば、三菱地所グループでは、ESGで分類して、

E:環境データ

S:社会データ

G:ガバナンスデータ

について、数値目標に対する毎年の達成度を掲載しています。

https://mec.disclosure.site/e/sustainability/activities/esg-data/environment/

富士通株式会社では、「データ・資料」として、次のような項目を並べています。

-富士通グループ サステナビリティデータブック2024

-社会・ガバナンス・環境データ

-第三者保証報告書PDF

-GRIスタンダード/国連グローバル・コンパクト(GC)対照表

-SASBスタンダード対照表

-サステナビリティ報告に関する考え方

-工場およびグループ会社のサステナビリティ・環境活動

https://www.fujitsu.com/jp/about/csr/esgdata/

5:活動記録(継続的な更新)

サステナビリティページを構成するさまざまなコンテンツのなかで、この「活動記録」は最も更新性の高いコンテンツです。活動記録を継続的に更新していくことによって、取り組みに対するリアリティが出ます。

素晴らしいビジョンを掲げることは、誰にでもできるかもしれません。しかし、掲げたビジョンに向けて、日々活動していくことは、誰にでもできることではありません。できるだけ、活動記録を掲載するようにしましょう。

ライオン株式会社では、サステナビリティページの中に、社員の活動報告を掲載しています。「活動ブログ サステナブルな社員より。」のページでは、社員の活動が、社員いりでイキイキと表現されています。とてもリアリティがあります。

https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/staff/

■サステナビリティページを作ろう(まとめ)

いかがでしたか?

サステナビリティページを作る際は、次の5つのコンテンツを盛り込むように検討してみてください。

【サステナビリティページに必要な5つのコンテンツ】

1:トップメッセージ

2:サステナビリティ基本方針と重点課題(マテリアリティ)

3:具体的な取り組み

4:レポート(数値データなど)・資料

5:活動記録(継続的な更新)

企業のサステナビリティに関する情報発信は、今後、ますます重要になっていきます。

理由としては、主に2点。

- 消費者や投資家、ステークホルダーの意識・要望が高まっている

- 各国の法律や規制などによって、企業のさまざまな情報開示が求めらている

企業が、サステナビリティ推進に真剣に取り組み、積極的に情報開示や情報発信を行うことは、企業としての社会的責任を果たすために欠かせない取り組みです。

また、昨今、就活時に、統合報告書やサステナビリティページは、自分とマッチする企業なのか、この先、どんなリスクや機会があるのか、どういうことに向かっていく企業なのか、ということを把握するために利用されることもありますし、社員のエンゲージメント向上にもつながってくるものでもありますので、より充実した内容になるよう意識して作成していく必要があります。

サステナビリティに関する情報が透明かつ正確に伝えられることによって、企業は社会からの信頼を得られると同時に、持続可能な社会を実現するための真の貢献ができるのです。

サステナビリティに関するコンサルティング、情報開示支援、サステナビリティページの企画・制作支援は、株式会社シェダルにお任せください。

※兼任/兼務体制でなくても、さまざまな支援が可能です。

●開示に関するこちらの情報もご利用ください

次のコラムも、あわせてお読みください。

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください