株式会社シェダルでは、山下町町内会主催、はまラボ(横浜市中区山下町、代表:世良田寛)協力のもと、「夏休みの自由研究:ずっと暮らしていける山下町を目指せ!SDGsゲームで自由研究にチャレンジ!」を開催しました。

開催概要

| 項目 | 内容 |

| タイトル | ずっと暮らしていける「山下町」を目指せ!SDGsゲームで自由研究にチャレンジ! |

| 開催日時 | ①2025年8月17日(日)14時~16時00分 ②2025年8月21日(木)14時~16時00分 |

| 場所 | 横浜市 山下町町内会館2F |

| 対象 | 小学生 |

実施内容

・資源を使ってポイントを集めるカードゲーム「Get The Point」を体験

・ゲームのふりかえりと、SDGsの基礎知識習得

・自由研究用シートの作成

カードゲーム「Get The Point」とは?

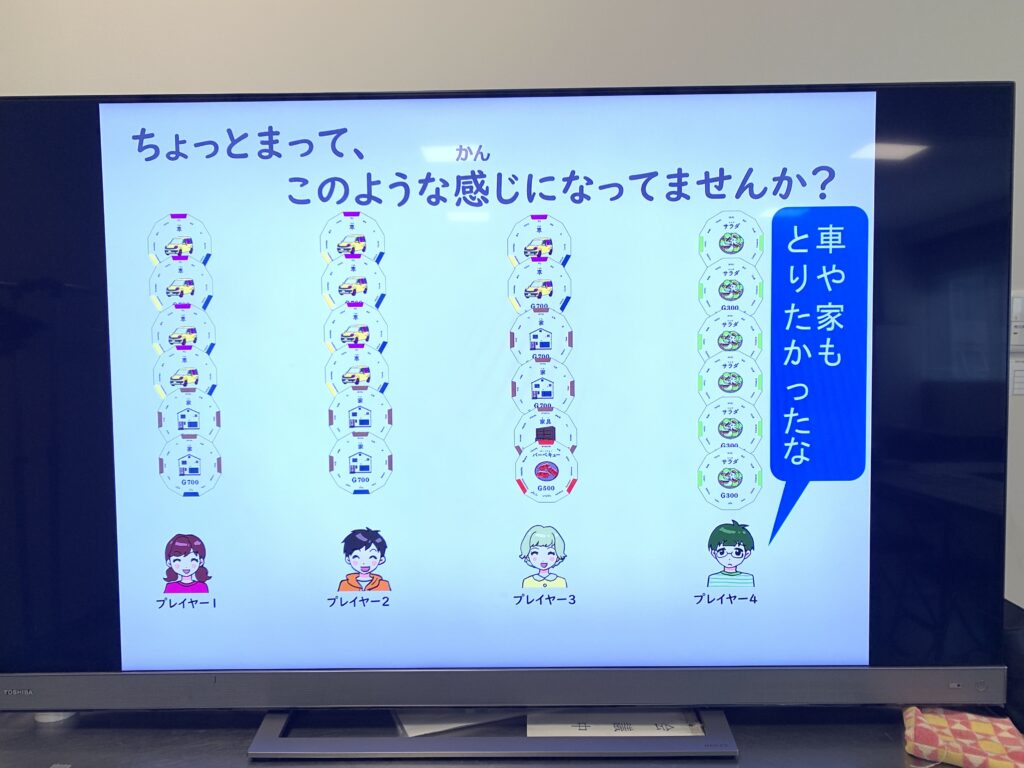

車、家具、お寿司、シャツ、本など様々なアイテムを作成することで、得点を獲得していくゲームです。

アイテムを作成するには、鉄、レアメタル、化石燃料、木材、動物、植物の6種類の資源の中から、必要となる資源を使うことになりますが、資源には限りがあります。

資源が枯渇すればゲームオーバー。ゲームオーバーにならないよう(循環型の社会を構築するために)、どんな行動をすればよいのか? SDGsの本質に迫るゲームです。

特徴と効果

このカードゲームは、参加者それぞれの「価値観」や「日常の行動」がSDGsにどのように影響しているかを可視化する設計になっており、SDGsの「自分ごと化」に非常に効果的です。

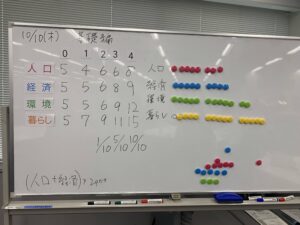

1回目:「競争の社会」フェーズ

各プレイヤーが個人の得点だけを競うゲームとなります。

自分の得点(利益)だけを優先し、利己的に資源を使い続けると、資源が枯渇してゲームが早々に終了してしまう構造になっており、自分の得点だけを求めると、ゲーム(世界)が終わってしまうということに気づきます。

(短期的成果主義のリスクや、組織の持続可能性とのトレードオフの気づき)

2回目:「協力の社会」フェーズ

得点ではなく、10ターン続くことを目標とすることで、「協力型」のフェーズに切り替えます。

この段階では、自分の行動が他のメンバーに与える影響を考慮しながら(このアイテムを作ると、この資源がなくなってしまうから他のアイテムを作ろう、など)資源を大切に使い、互いに配慮し合う行動が求められます。利他的な行動が結果的に全体の成果につながる体験を通じて、共創・協働の意義や、持続可能な組織文化の必要性を実感できます。

このように「競争」から「協力」への構造的な切り替えを体感することにより、個人と組織、短期と長期、自利と利他のバランスを問い直すきっかけとして、非常に高い教育効果が期待できます。

「競争の社会」と「協力の社会」という2つの段階を通じて、参加者が自らの行動とその社会的影響を実感できる構造になっています。企業内研修で実施すれば、個人主義的な成果志向から、協働・共創を重視する持続可能なマインドへの転換を促す設計が効果を発揮します。

プログラムの流れ

| 項目 | 内容 |

| 1. オープニング | 自己紹介とゲームルールの説明 |

| 2. ゲーム1回目(競争の社会) | とにかく自分の得点を増やし、優勝を目指す |

| 3. ゲーム2回目(協力の社会) | 10ターン継続を目標に、チームで協力しながら資源を活用 |

| 4. ゲーム3回目(より高度な協力の社会) | 10ターン継続の目標に加え、チーム合計点で過去最高得点を目指す |

| 5. SDGsの基礎知識 | SDGsに関する勉強 |

| 5. 自由研究用のシート作成 | ・ゲームのふりかえり ・「日頃もったいない」と思うこと ・「自分にもできる」と思うこと、また「こんなことができたらいいな」と思うこと ・感想まとめ |

子どもたちの気づきなど

ゲームでは、

・自分だけの得点を追い求めるより、みんなで協力しあったほうが結果的に得点が高くなった

・みんなで協力しあったことで、資源が残りつづけ、ゲームを繰り返し続けられる

・資源には、復活(再生)できるもの、復活(再生)できないものがある

・復活(再生)できる資源を、うまく利用することが重要

・ゲームは、実は実生活そのものであり、資源は自分たちが暮らす地球の資源そのもの

・ゲームオーバーは、まさに、地球がほろんでしまうってことなんだ

自由研究シートの作成では

・「水や電気をムダにしない」「食べ残しを減らす」など、日常の行動につなげられる発言がたくさんでました

・服のリサイクル、ごみの分別、などを普段から行っていることが実は結構ありました

まとめ

今回のワークショップでは、ゲームを通して「競争」から「協力」への発想の転換を体験。

1回目は「得点、得点!」、2回目は「再生、再生」、の声が響いていました。

楽しかった、もう一回ゲームやりたい、など、子どもたちの目が輝いていたのが印象的でした。

サステナビリティは決して難しい概念ではなく、日常の「ちょっとした選択」の積み重ねです。

「電気を消す」「ごみを減らす」「まわりの人と協力する」といった身近な行動が、持続可能な社会づくりにつながります。

この体験が、子どもたちにとって「未来の地球を守る第一歩」になってくれることを願っています。

最後に、今回のテーマ「ずっと暮らしていける山下町」の周辺の写真を掲載しておきます。

カードゲームのご相談をお待ちしております。

これまでも、学校やたくさんの企業などに、体験受講していただいております。

お気軽に、ご相談ください。

次のコラムも、あわせてお読みください

基礎編(自分ごと化と基礎知識習得)

【体験型】カードゲーム|社員研修・社内研修に最適!

SDGsカードゲーム3種を比較!企業研修で使えるのはどれ?徹底解説

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください