このたび、小泉機器ホールディングス株式会社様(以下、小泉機器ホールディングス様)にて、「サステナビリティ&コンポスト講座」を開催しました。

小泉機器ホールディングス株式会社様は、キッチンやバスルーム、給排水設備といった住宅設備機器の総合商社として、昭和21年の創立以来、私たちの豊かな暮らしを支えてこられました。「生きがいを追求する幸せの共同体」という創業時からのモットーを掲げ、地域に根ざした事業を展開されています。

水、住まい、そしてエネルギー。生活の基盤に関わる同社の事業そのものが、サステナビリティに直結しています。社員のみなさん一人ひとりが、その意義を深く理解し、日々の仕事や暮らしの中で「持続可能な選択」を実践してほしい。その取り組みを地域にも広げ、コミュニティが構築できたら・・・そんな思いを小泉社長からうかがう中で、今回の講座が実現しました。

セミナー概要

| 項目 | 内容 |

| セミナータイトル | 第1部:サステナビリティ入門講座 第2部:はじめてのコンポスト講座 |

| 開催日時 | 2025年9月25日(木)13時30分~15時 |

| 講師 | 株式会社シェダル 代表取締役 福田多美子 (LFCコンポストアドバイザー) |

| 場所 | 小泉機器ホールディングス株式会社 本社 |

| 参加人数 | 6名 |

セミナーの内容(ダイジェスト)

講座は、小泉機器ホールディングス株式会社 代表取締役の小泉様からご挨拶をいただくところから始まりました。シェダルとの出会いや、今回の開催に至った背景についてお話しいただきました。

小泉様はもともとサステナビリティやSDGsへの関心が高く、その想いを形にするために「サステナライフ事業部」を立ち上げ、東京都国立市にその拠点を構えています。近年は太陽光発電や蓄電池といった再生可能エネルギーの普及にも注力し、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進されています。

以前、お話しをした際も「サステナビリティやSDGsの重要性は理解している。やるなら表面的な取り組みではなく、地に足を付けた取り組みを、着実に行っていきたい」とおっしゃっていたのが印象に残っています。

そうした背景のもと、社員の皆さまがサステナビリティをより身近に感じ、日々の仕事や暮らしの中で実践につなげていけるようにと、今回「サステナビリティ入門講座」と「コンポスト講座」が開催されました。

1:サステナビリティ入門講座

コンポストは「生ごみを捨てずに、たい肥にする」という身近な行動です。それは単なる生活習慣にとどまらず、脱炭素や食品ロス削減といったサステナビリティの実践にも直結しています。そうしたつながりを理解したうえで取り組んでいただくために、コンポスト講座の前段階として「サステナビリティ入門講座」を実施しました。

入門講座では、「なぜいま、サステナビリティが重要視されているのか」を背景とともに整理しました。さらに、「企業がサステナビリティに取り組む意義」、そして「取り組みを通じて得られるメリット」についても解説しました。

この導入によって、参加者の皆さまは「コンポスト=生活の工夫」だけではなく、「社会や企業の持続可能性につながる行動」として捉える視点を持つことができたのではないかと、考えています。

2:はじめてのコンポスト講座

「はじめてのコンポスト講座」では、コンポストとは何か、その仕組みについて解説しました。生ごみを微生物の働きで分解し、たい肥に変えることで「捨てる」から「資源にする」へと循環を生み出す仕組みです。小さな循環を生活に取り入れることが、環境負荷の削減や地域の資源循環につながります。

続いて、コンポストの設置場所、コンポストに「入れていいもの」と「入れてはいけないもの」を具体的に紹介しました。「え、そんなものも入れていいの?」「1日にそんなに入れても大丈夫?」などの会話をしながら、楽しい雰囲気で講座をすすめることができました。

「生ごみは、小さく切ったほうが分解が進みやすい」「水切りは不要」「よく混ぜて酸素を行き渡らせる」など、実践のコツも合わせて紹介し、参加者の方々に具体的なイメージを持っていただきました。

さらに、コンポストと虫の関係についても触れました。分解を助ける微生物の特徴や、アメリカミズアブなどの虫の話。「実は、虫が苦手で・・・」という男性社員の方や、「畑をやっているので、虫は大丈夫です」という女性社員の方もいらしたり、笑いあいながら、いよいよ実践へ。

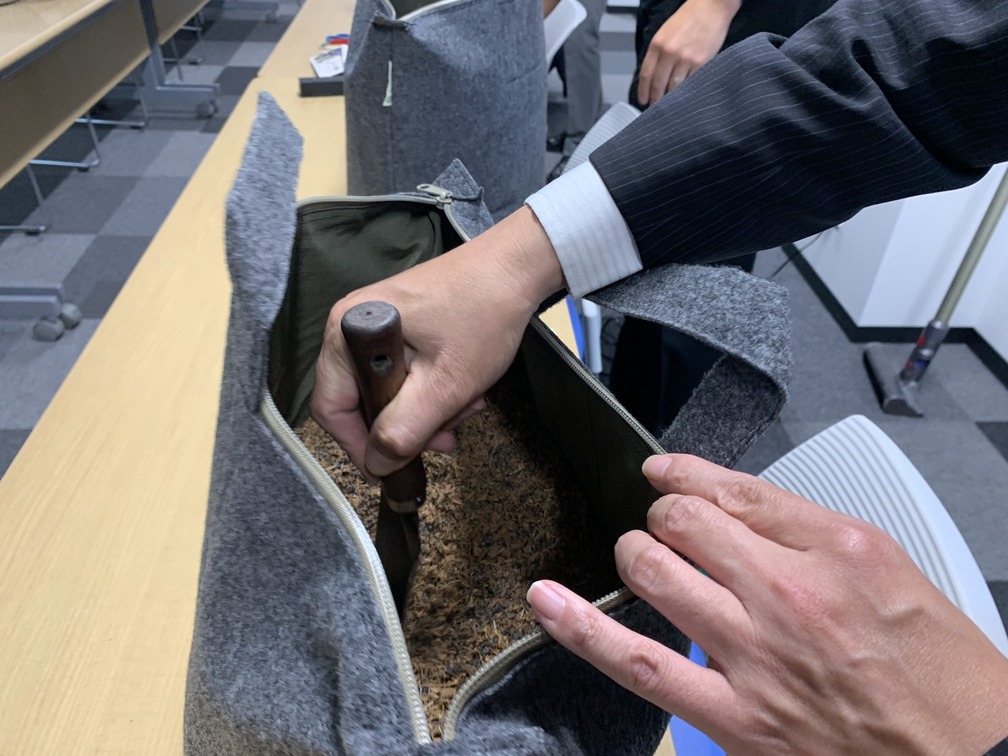

まずは、基材の開封から。基材が飛び散らないように、ゆっくりと基材をコンポストバッグの中に投入。みなさん講座中に食べたみかんの皮をちぎって、コンポストに入れて混ぜる実習へ。基材のにおいをかいだり、基材を触って感触を確かめたり、慎重に穴を掘って混ぜる姿も印象的でした。ひとりひとり、順番に実施して、感想を述べあって、終了となりました。

おまけ:小泉機器ホールディングス様の屋上

今回の講座に先立ち、小泉機器ホールディングス様本社の屋上を見学させていただきました。すでにナスやミニトマトなどの夏野菜を育てていて、まだ活用されていない緑の一面がひろがっていました。コンポストでできたたい肥をどのように活用していくかについては、まだ明確に決まってはいないが、すでに地域とのつながりまで視野に入れた多様な可能性を検討されている、とのことでした。

サステナビリティは「身近な暮らしの一歩」から始まりますが、それを地域や社会に広げていくことで、さらに大きな循環につながります。小泉機器ホールディングス様は、まさにその第一歩を踏み出されています。

今後は「小泉機器コンポスト部」のLINEグループを通じて、社員の皆さまの継続的な取り組みをサポートしながら、一緒に循環の輪を広げていきたいと思います。

こちらのページも、あわせてご覧ください。

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください