「求人を出しても若手が来ない」「ようやく採用しても、すぐに辞めてしまう」「いい仕事をしているのに、新しい取引先に選ばれない」

中小企業の方から、こんな悩みをお聞きすることが多いです。

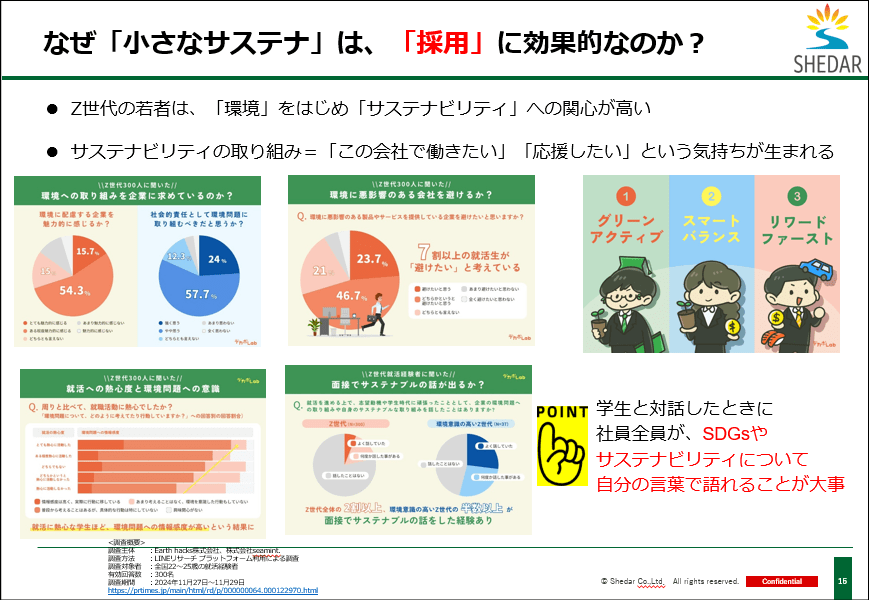

一方で、時代は大きく変わりつつあります。Z世代の約7割が「環境や社会に配慮する企業に魅力を感じる」と答え、取引先の多くもSDGsや脱炭素への取り組みを重視するようになっています。給料を上げれば人が集まり、価格を下げれば売れる。そんな「従来の常識」が通用しにくい時代になっているのです。

解決策のヒントは、「小さなサステナ」と「情報発信」にあります。大きな投資や専門部署がなくても、中小企業の強みを活かした「等身大のサステナ」は、人々の共感を得て、採用・定着・営業のすべてに効果を発揮します。

本記事では、「中小企業だからこそできるサステナの実践方法」と、「それを外に伝える情報発信のコツ」について、先日開催したセミナーの内容を中心にご紹介します。

「10年後も選ばれる企業」であるために、ぜひ最後までご覧ください。

セミナーを視聴したい方は、以下のYouTubeをご覧いただけたら幸いです。

セミナーの概要

| 項目 | 内容 |

| セミナータイトル | 「採用・定着・取引先の拡大」につなげる実践と情報発信 ~「選ばれる会社」になるための「小さなサステナ」の始め方~ |

| 開催日時 | 2025年7月25日(金)12時~13時 |

| 講師 | 株式会社シェダル 代表取締役 福田多美子 |

| 参加人数 | 15名 |

| 場所 | オンライン |

| 対象 | 中小企業 |

| セミナーで得られること | ・採用・定着・取引に効く「小さなサステナ」の具体例 ・中小企業だからこそできる「社会とのつながり」のつくり方 ・SNSやWebを活用した「信頼される情報発信」のコツ |

| 内容 | 1:中小企業が抱える3つの課題 2:なぜ「小さなサステナ」が、「採用・定着・取引先の拡大」への解決策になるのか? 3:中小企業の強みを活かそう!「小さなサステナ」への2ステップ 4:Webサイト、SNS、プレスリリースでの情報発信の仕方 5:まとめ・質疑応答 |

「小さなサステナ」が、採用・定着・取引先の解決策になる理由

採用、定着、取引先の拡大。3つの課題に対して、中小企業はこの状況をどう打開すればよいのでしょうか。カギになるのが、「小さなサステナビリティの実践」、略して「小さなサステナ」なんです。

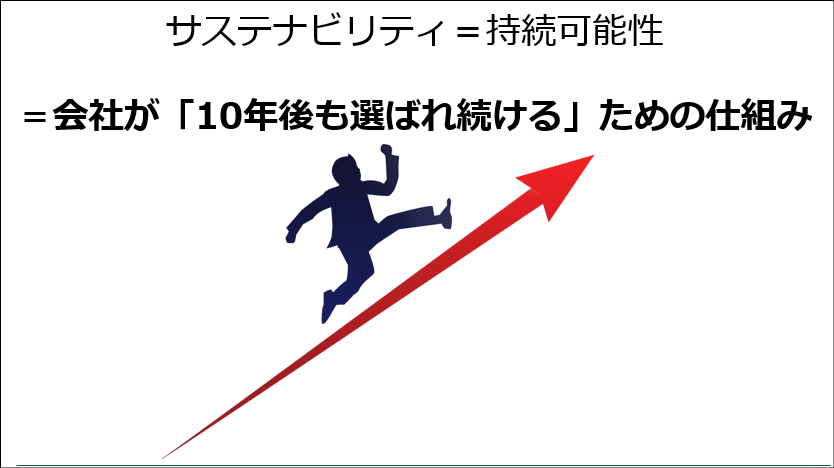

「サステナビリティ=持続可能性」というと、どうしても難しく感じてしまいますよね?

サステナビリティとは、「会社が10年後も選ばれ続けるための仕組みづくり」と考えてください。

それは環境対策だけに限りません。社員を大切にする姿勢、地域とともに歩む姿勢、社会課題を意識した事業のあり方、ジェンダー、教育など、企業がよりよい未来に向けて取り組むことのすべてが「サステナビリティ推進」として評価される時代になっています。

これらの「小さなサステナ」は、Z世代の共感を生み、社員の誇りや定着につながり、さらに「社会性のある企業」として取引先の信頼を得ることにもつながります。つまり、派手な投資や特別な制度がなくても、自社らしくサステナを始めることが、最強の経営戦略になるのです。

なぜ「小さなサステナ」は、「採用」「定着」「取引先の拡大」に効くのか?

「小さなサステナ」は、会社の信頼を高め、「選ばれる力」を生み出します。なかでも大きな効果があるのが、「採用」「定着」「取引先の拡大」の3つの分野です。

採用

定着

取引先の拡大

まず採用。Z世代の約7割が「環境に配慮する企業に魅力」を感じ、約8割が「社会的責任として環境問題に取り組むべき」と回答しています。就活に熱心な学生ほど、環境問題への情報感度が高く、面接でサステナブルな会話が増えています。

みなさんは、学生さんから「貴社のサステナブルな取り組みは何ですか?」と聞かれたら、どんな話ができますか?

サステナビリティについては、社員全員が、共通認識を持ち、対外的に自信をもって話せるようにしておきたいですよね。

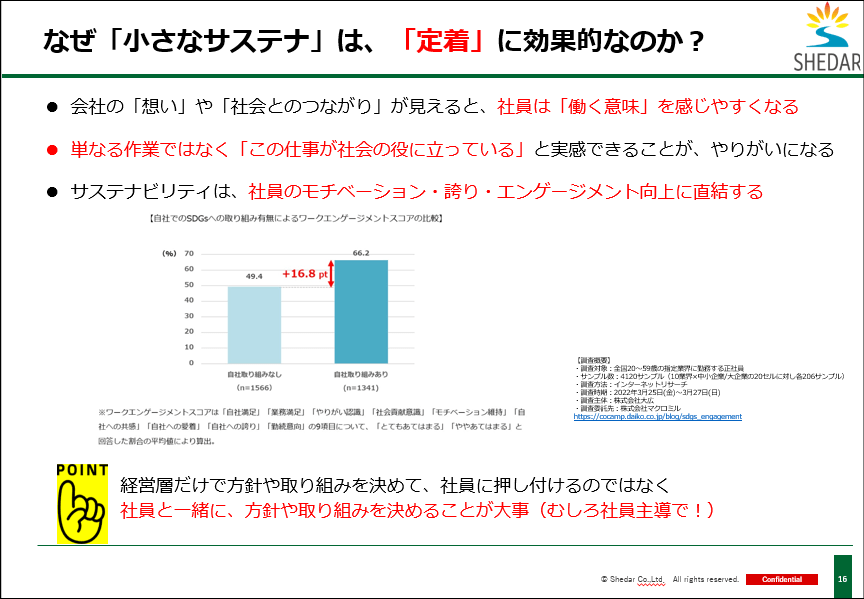

次に定着。会社の価値観や社会とのつながりが見えることで、社員は「ここで働く意味」を感じやすくなります。単なる業務から、「社会に貢献している実感」が生まれ、仕事のやりがいや誇り、モチベーションにつながります。

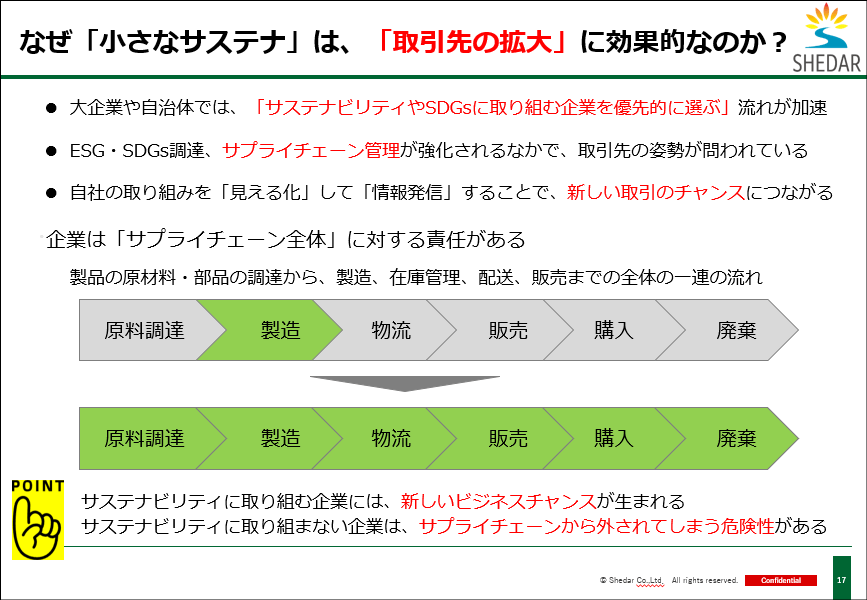

そして取引先の拡大。大手企業や自治体では、ESGやSDGsへの取り組みをパートナー選定の基準とする動きが加速しています。グリーン調達、ESG調達、サステナビリティ調達という言葉も一般的になってきました。中小企業も、取り組みを見える化し発信することで、信頼を得て商談のチャンスが広がります。

こうした3つの領域で、「小さなサステナ」は実は大きな差別化要因になります。難しい投資よりも、まずは自社の姿勢を伝えること。そこにこそ、未来を変える力があるのです。

中小企業の強みを活かそう!「等身大のサステナ」の始め方

中小企業では、上場企業と同じようなサステナビリティ推進を進める必要はありません。無理をすると、時間的にもコスト的にも困難が生じてしまいます。

中小企業は中小企業の強みを活かした、自分たちらしいサステナビリティ推進を進めたいです。

地域とのつながり、社員との距離、そして意思決定の速さと柔軟性。

これらはすべて、大企業にはない中小企業の強みです。

とくに、「地域の一員」として地域と関わっていく姿勢は、地域社会からの信頼を育み、その信頼がやがて、事業全体の広がりや新たな機会の獲得へとつながっていきます。

今すぐ、「小さなサステナ」を始めましょう!

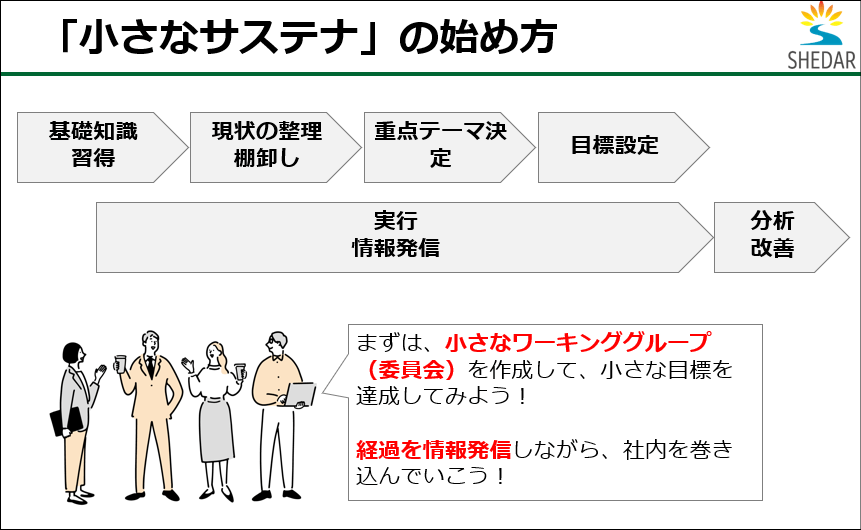

まずは、「正しい知識の取得」と「今やっていることの棚卸し」から始めてみましょう。すでに取り組んでいる節電や地域清掃、子育て世代への配慮なども、貴社の「社会的な姿勢」を表現する取り組みですよね。社員と一緒に改めて考えて、「ほかにできることはないか?」「自社の成長のために、地域の未来のために、やってみたいことはないか」「事業として、どんな社会課題を解決できるだろうか」を考えることが、サステナ経営の第一歩となります。

特別な部署を作る必要はありません。少人数のワーキンググループでも構いません。社員と一緒に目標を決め、少しずつ改善し、その過程を言葉や写真で「見える化」することが、社内外への信頼につながっていきます。

小さくても、動けば変わる。それが、「小さなサステナ」の強さです。

「10年後も選ばれる」ための情報発信の5つの手法

「小さなサステナ」を始めたら、次に大切なのは「伝えること」です。ここでは、中小企業が今すぐ取り組める情報発信の5つの手法をご紹介します。

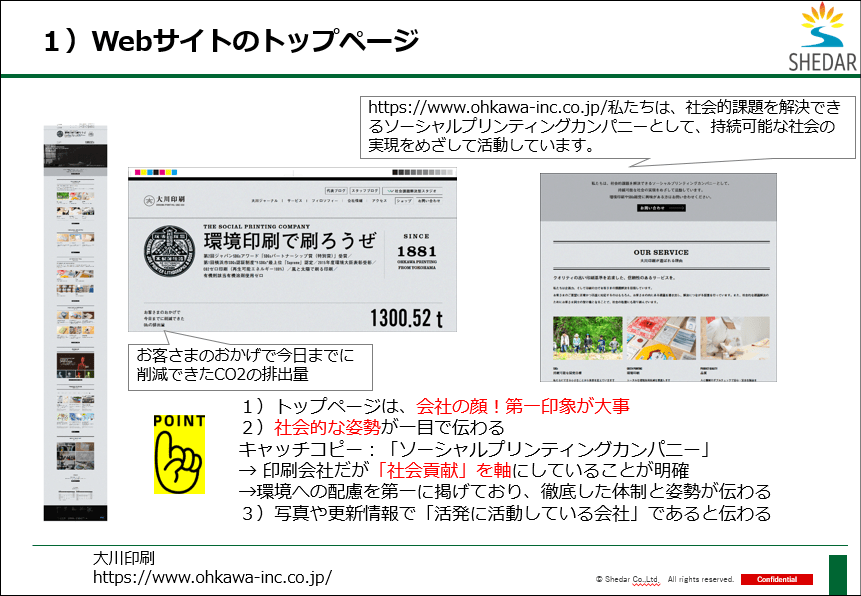

1)トップページの見直し

企業の第一印象を決めるのがWebサイトのトップページです。「何を大事にしている会社なのか」が一目で伝わるよう、理念や地域への想いをシンプルに打ち出しましょう。

大川印刷さんのトップページには「環境印刷で刷ろうぜ」というキャッチコピーが力強く、CO2の排出量削減についても、数値(メーターが動く)で表現されています。

2)SNSでの情報発信

若手採用や社内の雰囲気を伝えるには、写真や動画を使ったSNSが効果的です。「あたたかい会社」「共感できる会社」を発信する場として活用できます。

三喜運輸さんのインスタには、「社員の方の動画、特にトラックを洗車するシーン」がたくさんアップされています。その狙いや効果を、実際のインスタをフォローして確認してみてください。

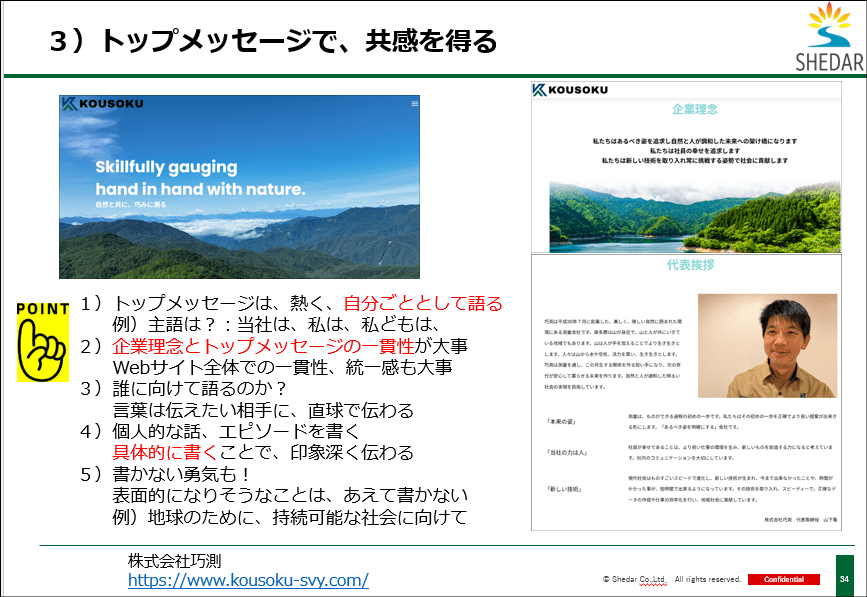

3)トップメッセージ

社長の言葉は、会社の「顔」です。かっこつけず、実体験や想いを、自分の言葉で発信しましょう。「誰に向けて」「なぜ伝えるのか」が明確なメッセージは、心を動かします。

株式会社巧測の山下社長のメッセージは、具体的な想いと人がらが両立した、等身大で力強いメッセージです。

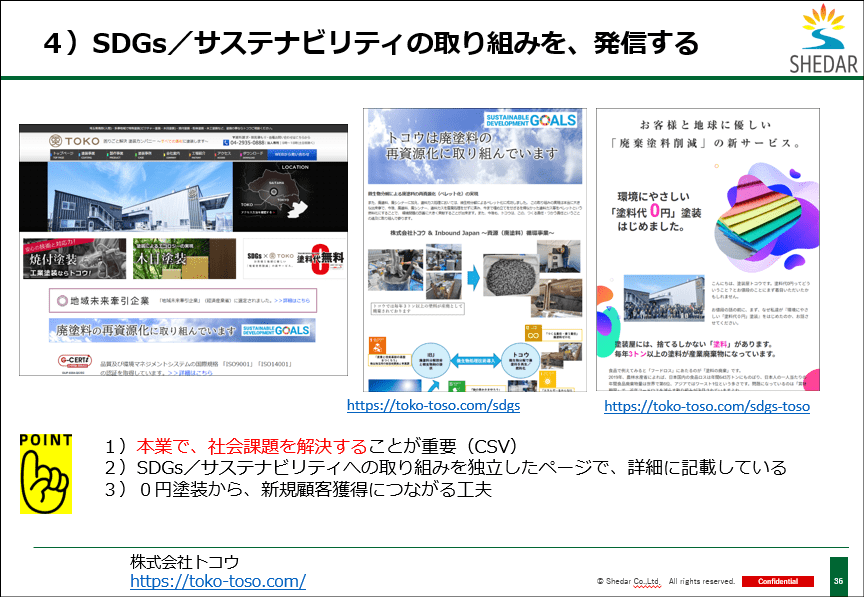

4)SDGs/サステナビリティの取組ページ

本業を通じた社会課題の解決こそが、サステナの本質。単なるCSR活動ではなく、自社の事業とどう結びついているかを具体的に記載することで、信頼につながります。

株式会社トコウさんでは、塗装という事業を通じたサステナビリティへの取り組みが、詳しく表現されています。

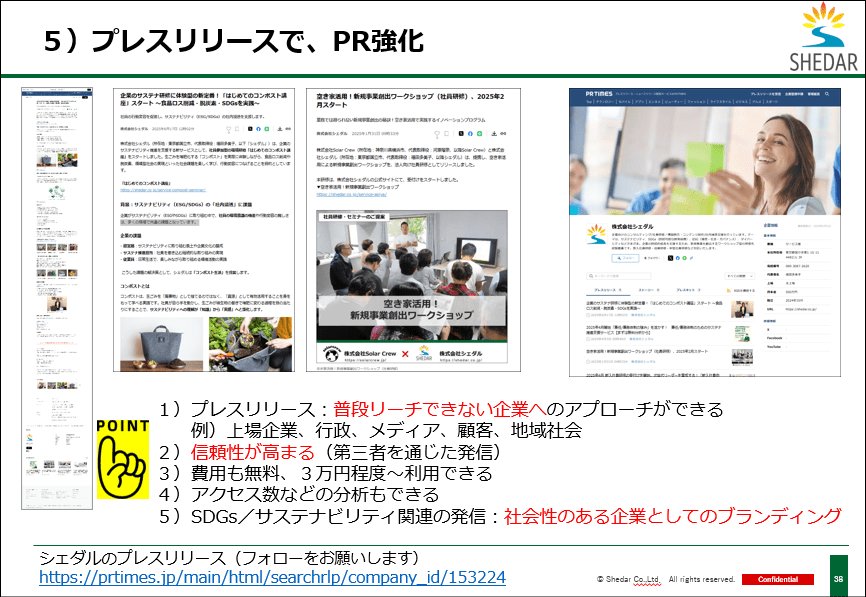

5)プレスリリースの活用

無料で配信できるプレスリリースもあります。安価に配信できるサービスも充実しており、信頼性ある発信手段として効果的です。

シェダルでも、たくさんのプレスリリースを配信しており、普段ではアプローチできないような企業さんに、プレスリリースを読んでいただいています!

上記の5つすべてを一度にやる必要はありません。できるところから、始めてみましょう。

レポートは、以上です。

シェダルでは、中小企業の皆さんの「小さなサステナ」の推進をご支援させていただきたいです。ぜひお気軽にご相談、ご紹介ください。

まずは無料相談。お問い合わせフォームに「無料相談希望」と書いて、ご連絡くださいね。

次の記事も、あわせてご覧ください。

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください