宝印刷D&IR研究所の調査によると、2013年時点で約100社程度だった統合報告書の発行企業数は、2024年には1,000社を超える(10倍以上)までに拡大。とくに東証プライム市場では、全体の8割以上が発行しているというデータもあります。

発行部数の増加は、企業の情報開示への意欲と、社会からの期待の高まりを表しています。

その一方で、「実は、読んだことがない」「読んでみたいけど難しそう」という声も、少なくありません。

財務やIRの専門部署でなくても、営業・広報・人事・企画など、さまざまな部門で統合報告書を活かせる時代。そこで、まずは「読むことに慣れる」ことを目的とした勉強会を開催しました。

勉強会の概要 ~統合報告書の読み方(入門編)~

| 項目 | 内容 |

| セミナータイトル | どこから読む? 何を読み解く? 統合報告書の読み方(入門編) |

| 開催日時 | 2025年6月23日(月)11時~12時 |

| 講師 | 株式会社シェダル 代表取締役 福田多美子 |

| 参加人数 | 10名(株式会社グリーゼ) |

| 場所 | オンライン |

| 内容 | 1:統合報告書ってなに? 2:統合報告書の読み方(ポイント解説) 3:ワーク(統合報告書を読んでみよう) |

そもそも、統合報告書ってなに?

統合報告書とは、ひとことでいうと、企業の「財務情報」と「非財務情報」を、1冊にまとめた資料のことです。

以前は、経理・財務部門は有価証券報告書、サステナビリティ部門はCSRレポート、広報はプレスリリース、人事は採用パンフレット・・・と、部門ごとにバラバラに発信されていた企業情報が、「統合報告書」というかたちで整理・統合されるようになりました。

特徴は、「現在の姿」だけでなく「どんな未来をめざすのか」まで描かれていること。短期的な数値の説明にとどまらず、価値創造のストーリーや中長期戦略、サステナビリティへの考え方など、「企業の想い」や「社会とのつながり」まで知ることができます。

| 財務情報 | 非財務情報 |

|---|---|

| 企業の経営状況や実績を数字で示す情報 | 企業の方針・価値観・社会的な取り組みなど、数値だけでは見えない情報 |

| 売上高、営業利益、純利益 総資産、自己資本比率、キャッシュフロー 投資額、設備投資、研究開発費 株主還元(配当金、株主優待など) 財務指標(ROE、ROIC、EPSなど) | 経営理念や企業ビジョン サステナビリティ(環境・社会への配慮) 人的資本(人材育成、働き方、ダイバーシティなど) マテリアリティ(重要課題) 価値創造ストーリー リスクと機会、ガバナンス体制 |

統合報告書の読み方(入門編)

今回の勉強会では、はじめて統合報告書を読む方を想定して、5つのポイントを説明しました。

1)どこから読んでもOK!冒頭にヒントあり

統合報告書は、100ページ以上に及ぶものも多く、最初から最後まで読み切るのはなかなか、たいへんです。でも、じつは「どこから読んでもいい」のが統合報告書のいいところ。読む順番に決まりはありません。

読みやすい企業の統合報告書は、冒頭3ページに全体像が凝縮されています。表紙をめくるとすぐに、「目次」や「編集方針」などが登場し、読み方のガイドになるものです。まずはパラパラとめくりながら、自分の関心を引くページから気軽に読んでみましょう。

2)トップメッセージを読もう!

最も伝えたいことが集約されている

統合報告書のトップメッセージは、毎年更新されるものです。社長やCEOが語るトップメッセージには、企業の考えや課題意識が端的に表れます。

「何を大切にし、どこをめざすのか」という方向性をつかむのに最適です。印象的なキーワードや繰り返される表現に注目すると、企業の本気度が見えてきます。

トップページに割いているページ数に注目したり、トップメッセージの語り手の主語が、「私は」なのか「当社は」なのかにも、注目してみましょう。昨年の統合報告書で語っていることとの違いなどを比較してみるのも、おもしろいですね。

3)価値創造ストーリーを調べよう!

インプット、事業活動、アウトプット、アウトカムを探せ!

あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、各社の統合報告書に必ず描かれているのが、価値創造ストーリー(価値創造モデル)です。企業の資源(インプット)から社会への成果(アウトカム)までの流れが描かれています。

「どんなリソースを使って、どんな事業を行うのか」「どうやって価値を生み出しているのか?」を知ることで、企業の存在価値まで見えてきます。図解が多く使われるので、文章よりもビジュアルで理解しやすいページです。「インプット→事業活動→アウトプット→アウトカム」を探しながら、解説文も併せて読みましょう。

4)事業紹介を見よう!

何で収益を上げている?どの領域に力を入れている?

よく知っているつもりの企業でも、統合報告書を読んでみると、「え?こんな事業もやっていたの?」と驚くことがあります。どんな事業を柱にしているのか、どの地域で、どんな顧客層に向けてサービスを展開しているのかがわかり、「企業の全体像」をつかむ手がかりになります。

売上の中心となる事業や、今後注力したい分野、将来の展望などが読み取れるのが、このパートの魅力です。複数の企業を見比べると、業界のトレンドや各社の強みの違いも見えてきます。

また、事業を統括する役員のメッセージや、各事業部の戦略が掲載されていることもあります。

5)財務ハイライトをチェックしよう!

過去から現在の赤裸々な数値を知り、成長性も予測できる

売上や利益、投資額などの主要な数字が、年度ごとにまとめられているのが「財務ハイライト」です。まずはグラフや表を見ながら、「伸びているのか、落ち込んでいるのか」といった変化をざっくり確認してみましょう。

たとえばコロナ禍の影響で数値が落ち込んでいる年があれば、そこからの回復状況を見ることで、企業の対応力や回復力が読み取れます。「なぜこの年に投資額が急増したのか?」など、数値の裏にある背景を探るのも興味深いポイントです。

数字を眺めるだけでなく、「経営は安定しているのか?」「この会社はこれからどうなりそうか?」と未来を想像しながら読むと、ぐっと面白さが増します。

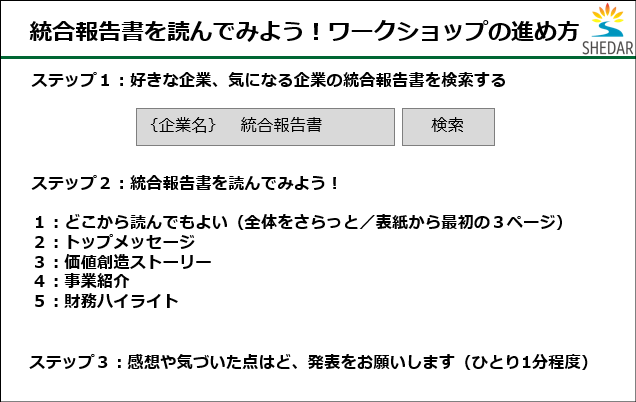

参加者全員で、統合報告書を読んでみました!気づきの共有

最後に、参加者全員で「統合報告書を読んでみよう!」というワークショップを行いました。

読みたい企業の統合報告書を検索するところからスタート。今回、ご紹介した5つの読み方を参考に、5分ずつ(短い!)読んで、気づきの共有を行いました。

以下は、参加者の方々からの気づきの共有です。たった5分でも、こんなにたくさんの素晴らしい気付きを発表していただけました。以下、抜粋です。(発言順)

株式会社サトー様の統合報告書を検索して、読んでみました。「CEOメッセージ」が4ページくらいあり、「サトーの強み」、「サトーが実現する未来」、「強みと未来をつなぐ戦略」、「戦略を支える経営体制」という構成になっていました。全体を通してあちこちに「タギング」という言葉が出てきて、サトー様は「タギング」の会社なんだということがわかりました。統合報告書の読み方を学んだので、もっと詳しく読んでみたいと思いました。

カルビー様の統合報告書を見てみました。表紙から全体、ビジュアルチックで親しみやすい印象でした。冒頭に「編集方針」と「目次」があって、読み方のガイドになっていました。全体をスクロールしてみてみましたが、教えてもらった要素がすべて掲載されているのを確認できました。横長のレイアウトも、パワポなどで見慣れているので、読みやすかったです。

リンナイ様の統合報告書を読みました。最初のほうで「品質こそ我らが命」という原点思想が書かれていて、リンナイ様が大切にしていることが「品質」で、ここに強みがあるんだなとわかりました。後半には、海外事業部の紹介があったり、知らないことも多く、企業全体を知るための資料として、統合報告書は役立つと思いました。

私はセガサミーホールディングス様の統合報告書を読んでみました。ポップで華やかなデザインで、企業らしさを象徴していると思いました。CEOメッセージでは、お豆腐店から始まったというお話からはじまり、年々、成長している様子も読むことができました。こうしてみんなで読んで気付きを共有すると、企業によってデザインや構成、内容などの違いもわかり、勉強になりますね。

最近買い物をしたので、ニトリ様の統合報告書を読んでみました。会長メッセージを読んだだけでも、外食産業をやっていることや、「ロマン(志)とビジョン」という言葉がたくさん使われていることなど、いろんな発見があり、おもしろかったです。社長メッセージには「製造・物流・IT・小売業を一気通貫したビジネスモデルが図と一緒に書かれていて、あ~こういうビジネスモデルだったんだ、と驚きました。実店舗がある会社って、実店舗の印象にひっぱられますが、統合報告書を読むと、会社の全体像がわかって、勉強になりました。

統合報告書には、もともと興味がありました。社史を作る仕事なども行っているので、「会社のことをひとつにまとめて発信する」ことの重要性を感じています。これだけの情報を1冊にまとめることは、文章を書くのも非常にたいへんなことだな~と、いろんな会社の統合報告書を読むたびに思っていました。今回の勉強会で、「読む順番は自由であること。最初の3ページ目くらいをさらっと見れば、読むヒントをつかめること」などを教えてもらって、とても参考になりました。

私はモスバーガー(モスフードサービス)様の統合報告書を読んでみました。非財務情報のところもいろんなことが書いてあっておもしろかったのですが、普段あまり見ることがない財務情報も、非常に興味深く、拝見しました。これまでの売り上げの推移の載っているので、コロナの時はどうだったんだろうなどと、過去にさかのぼって見てみました。この後の時間でも、統合報告書をじっくり読んでみたいと思っています。

バンダイナムコ様の統合報告書を、見てみました。冒頭に「あなたにとってのBandai Namuco's Purposeとは?」というコーナーがあり、いろんな人の「パーパスに対する考え」が吹き出しで描かれているのが印象的でした。広報の仕事に関わっているので、広報目線で見るのもおもしろかったです。IPラインナップのところを見て、400以上のラインナップがあるんだ~とびっくりしました。早い段階に「リスクと機会」のページがあり、「少子化に対してこういうふうに対策していきますよ」なども書かれていました。後半は、たくさんの人物が登場する座談会も載っていて、雑誌のような作りになっている印象でした。

ユナイテッドアローズ様の統合報告書を見てみました。環境問題について知りたいと思って、環境のページを最初に読みました。循環するファッションということで、2023年時点で繊維製品の廃棄率は0.03%、商品全体の廃棄率は0.08%と記載があり、2050年の0%に近い達成率まで来ていて、すごいなと思いました。売り残りについては、フリーマーケットなどに出して能登半島などの支援に回していることなどもわかりました。統合報告書を読むと、普段知ることができない、いろんな数値の根拠などもわかり新鮮でした。

マクニカ様の統合報告書を読んでみました。今日の勉強会で教えてもらった「インプット→ビジネスモデル→アウトプット→アウトカム」の図を、最初のほうで見つけて、読んでみました。そのあと、トップメッセージや価値創造プロセスなどは、写真や図も多く、読みやすかったです。後半は、数値や事業部の方のメッセージが出てきて、ページをめくりながら「私はいったいどこにいるんだろう、何を読んでいるんだろう」と思ったところ、右側にINDEXが付いていることを見つけ、読むうえでのガイドになっていて便利でした。

JAL様の統合報告書を読んでみました。表紙に目次があって、読みたいところを探すのに役に立ちました。すべてのページにこの目次が付いているので、今読んでいるページが全体の中のどこなのかがわかり、読みやすかったです。CEOメッセージでは、JALの女性社長が登場していました。私はJALによく乗るので、JALの機内誌で、毎号CEOのメッセージを読んでいます。機内誌では、経営的なことはあまり書いていないので、統合報告書を読んで、この方が客室乗務員出身で、「人生最大の決断」をして社長になり、社長としてこういうことを大切にしていきたい!なども読むことができました。全144ページ。いちばん興味があったのは、存在意義のところ。環境の時代にあって、飛行機って環境に悪いことも多い状況です。環境に優しくない事業を行いながら、どうやって事業としての存在意義を出していくのかなと思っていたのですが、「JALグループの存在意義」がCEOメッセージのすぐ後に書かれていて、会社として、本気で取り組んでいるんだなということが伝わってきました。

勉強会のレポートは、以上です。

最後に「統合報告書は数年前に見たときは、文字が多く読みにくいイメージでしたが、ここ数年で、デザイン性や見やすさの工夫などが大きく進歩したように感じました」という感想もいただきました。みなさんの会社でも、統合報告書を読む勉強会を実施してみませんか?

シェダルでは、企業様向けの勉強会、社員研修、セミナーのご相談を受け付けております。

貴社向けにカスタマイズしてご提案いたしますので、ぜひ、ご相談ください。

次の記事も、あわせてご覧ください。

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください