最終更新日:2025年3月26日

企業においてサステナビリティやSDGs(持続可能な開発目標)への関心が高まる中、社員一人ひとりがその意味を理解し、自分の仕事とつなげて考えることがますます重要になっています。

とはいえ、知識を詰め込むだけの研修では、なかなか「自分ごと」として定着しづらいもの。

そこでシェダルでは、楽しみながら自然と学べる「参加型・体験型」のSDGsカードゲーム研修をご提案しています。カードゲームを使った研修は、社員が楽しみながら、積極的かつ能動的に学ぶことができるため、多くの企業で採用されています。

このページでは、企業研修におすすめの3つのSDGsカードゲームについて、それぞれの特徴や活用効果をわかりやすくご紹介しています。

自社の目的に合ったカードゲーム選びの参考に、ぜひご覧ください。

カードゲームを使った研修は、参加型、体験型で楽しく能動的に学ぶことができるため、多くの企業で採用されています。

カードゲームは、参加者同士のコミュニケーション、協働が必要になるので、会場が活気で溢れます。

企業で足りない? 求められるのは、参加型・体験型の研修

シェダルが実施したアンケート調査の結果では、「参加者が積極的・主体的に参加できるスタイルの研修」については、「まったく実施していない」と回答した企業が多かったです。

ゲーム形式の研修(38%)、ワークショップ形式の研修(28.8%)、視察ツアー(34.8%)などについては、実施した企業がまだ少ないということが明らかになりました。(カッコ内の数字は、「まったく実施していない」と回答した割合)

参考資料)「企業のサステナビリティ推進に関する実態調査(2024年版)」調査レポートのダウンロードページ

shedar.co.jp/contact-dl-report/

シェダルでは、企業研修の中に「SDGsカードゲーム」やポストイットを使った各種ワークショップを取り入れ、多くの企業様から評価をいただいています。

一方的に講義を受ける座学形式の研修だけでは、「頭で理解できても、実感をもてない」「自分ごと化できない」といった声もあり、座学に加え、ゲーム形式を取り入れた研修スタイルを推奨しています。

SDGs研修でカードゲームを使うメリット

SDGsカードゲームを使うメリットは、以下の通りです。

- ゲーム性が高く、参加型の形式のため、楽しみながら必要な知識を習得できる

- カードに盛り込まれている事例は、すべて本物! 全国、グローバルな事例を肌で感じられる

- ゴール達成のためにはチームワークが必要。コミュニケーション能力を高めることができる

- SDGsを自分ごと化し、主体的な行動を促すことができる

- SDGsやサステナビリティを、自分の仕事と関連付けて考えられるようになる

おすすめのSDGsカードゲーム3選

ここでは、企業向けSDGs研修におすすめのカードゲームを3つ紹介します。

| 項目 | 内容 | 学べること/得られるスキル | 対象 | 推奨人数 | 時間 |

|---|---|---|---|---|---|

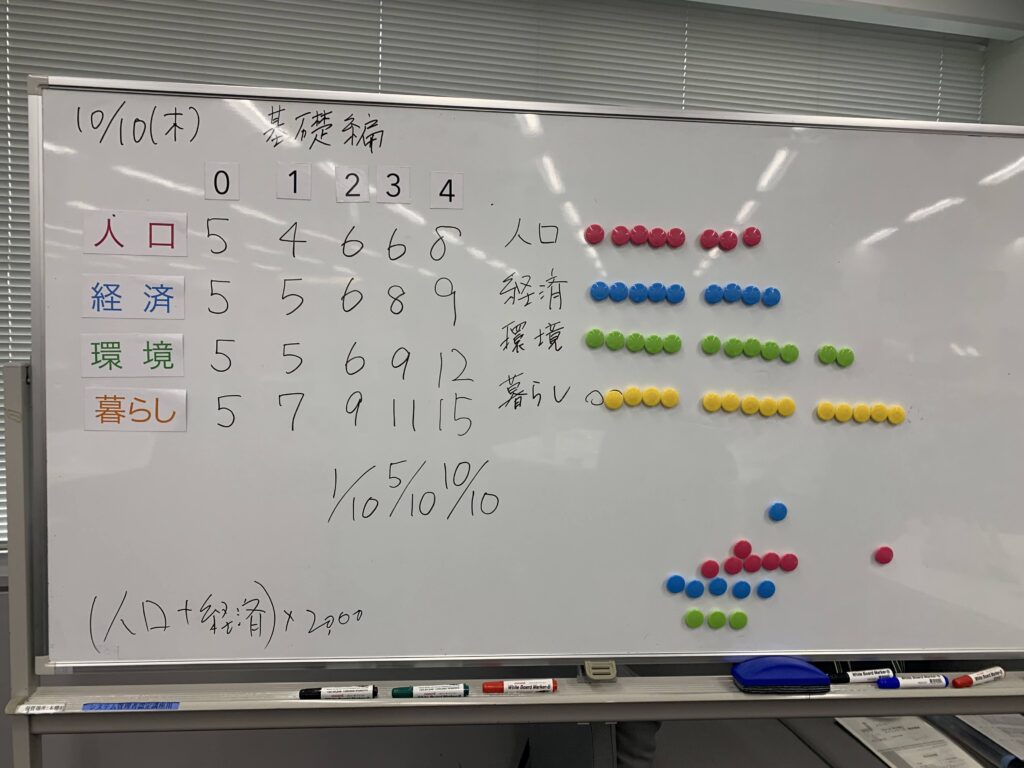

| SDGs de 地方創生 | ・全員で町の活性化を目指すゲーム ・現実の事例をベースに展開 ・個人の利益?町の持続可能性? ・人口、経済、環境、暮らしが指標 | ・SDGs基礎知識 ・全国のSDGsプロジェクト ・経済、環境、社会(ESG)への貢献 ・自分の行動が社会へ影響 ・チームワーク ・リーダーシップ | 企業 地域・自治体 中学生・高校生・大学生 | 6名~48名 | 90分~ |

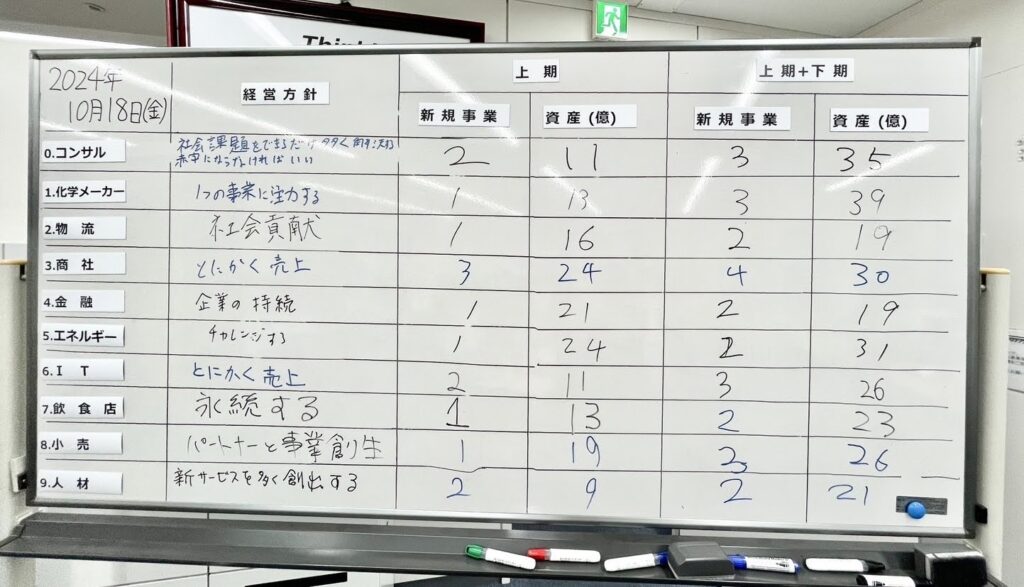

| アウトサイドイン | ・グローバルな社会課題を解決 ・リソースとソリューションを活用 ・どんな新規事業が生まれるか? ・プロモーションで売上げ拡大 | ・新規事業創出のスキル ・世界の社会課題解決ビジネス ・世界の新規事業(事例) ・プロモーション方法 ・チームワーク ・リーダーシップ | 企業 地域・自治体 高校生・大学生 | 10名~50名 | 90分~ |

| ゲット・ザ・ポイント | ・「競争の社会」で破滅を体験 ・「協力の社会」で持続可能な社会 ・限りある資源v.s.欲しいアイテム ・持続可能な循環型社会を構築 | ・エネルギー問題 ・循環型社会 ・チームワーク ・リーダーシップ ・競争と協力の違い | 小学生以上 地域・自治体 企業(入門編) | 4名~40名 | 90分~ |

それぞれのカードゲームについて、ひとつひとつ解説しましょう。

おすすめ1)SDGs de 地方創生カードゲーム

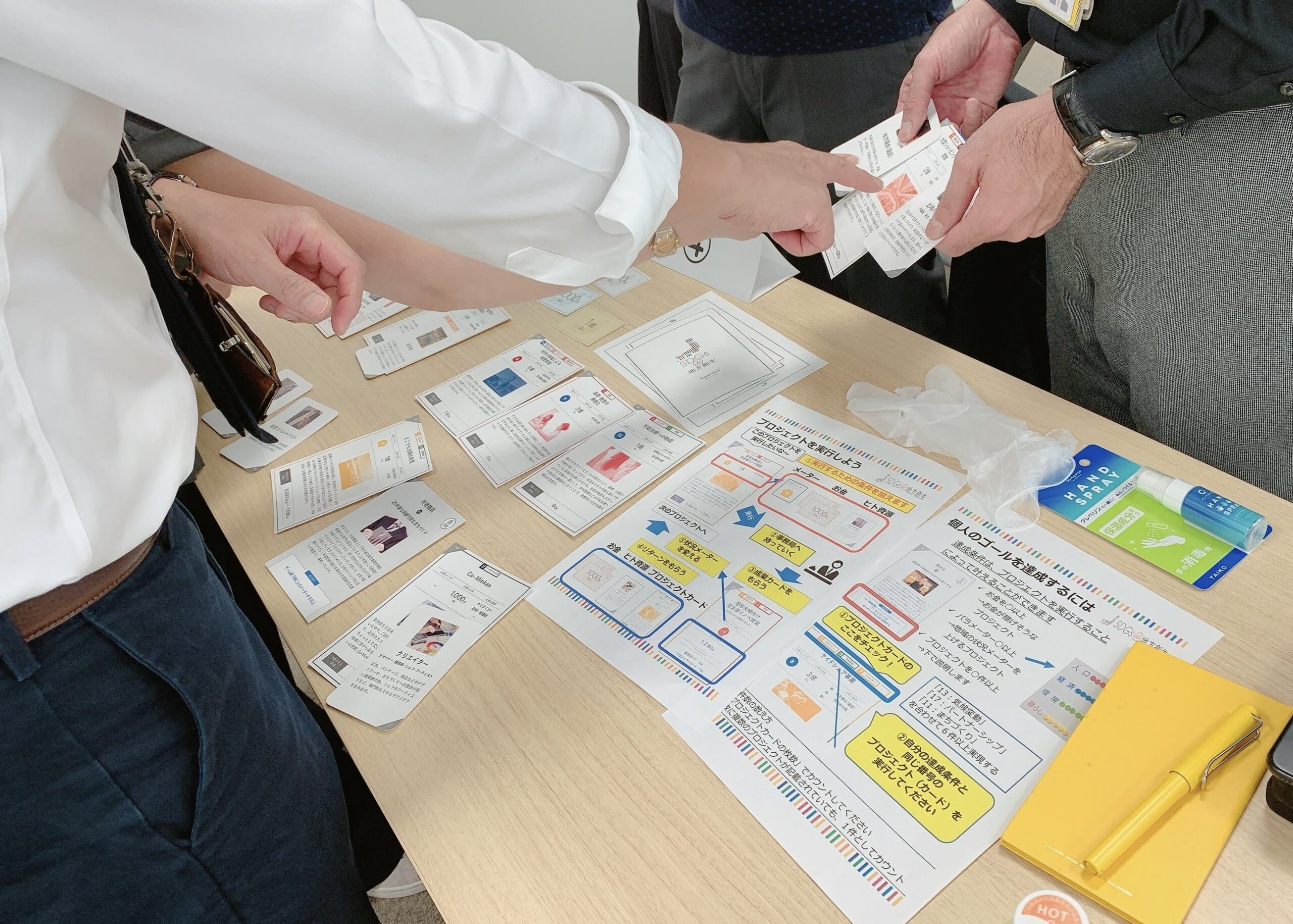

「SDGs de 地方創生カードゲーム」は、SDGsの考え方を地域の活性化に活かすことを目的としたカードゲームです。参加者は、地方自治体の職員や地域住民になりきって、持続可能な地域社会の構築にチャレンジします。

地域の指標は、人口、経済、環境、暮らしの4つ。参加者の行動が、4つの指標をアップさえたり、ダウンさせたり。「経済を成長させたが、環境を悪くした」などのトレードオフの体験も盛り込まれています。

企業研修としての特徴と効果

「地域と共に持続可能な社会をつくる」視点を、ゲームを通じて疑似体験できるカードゲームです。参加者は、企業・行政・市民の立場に分かれ、それぞれの立場から地域課題をどう解決するかを考えながら行動します。

研修効果を高めるゲーム構造

- ステークホルダーの視点の違いを「体験」で学ぶ

参加者は、自治体職員、企業、NPO、市民など異なる立場の役割を担い、まちづくりに取り組みます。各ステークホルダーが持つ目的や制約条件が異なるため、一方的な正解がない状況の中での「合意形成」や「協働の難しさ」をリアルに感じることができます。

→ 実際のサステナビリティ経営においても直面する“多様な価値観のすり合わせ”を模擬体験

- 全体最適と部分最適のギャップに気づく

チームが個別に良かれと思って行動しても、地域全体がうまく機能しないことがあります。

この「善意がバラバラに動いたときのジレンマ」を通じて、「システム思考」や「全体最適」の視点を学ぶことができます。

→ 部門横断・グループ横断の取り組みが求められる企業活動にも通じる気づきを提供

企業研修での活用ポイント

- SDGsの17目標の相互関係や、共創・連携の重要性を体感できる

- 自社のCSV(共通価値の創造)や地域連携戦略の理解促進に最適

- 他部署との横断的なワークショップやチームビルディングにも活用可能

活用シーン

- 経営層〜中堅社員向けのSDGs/サステナ戦略研修

- 地域共創・パーパス経営推進プロジェクトのキックオフ研修

- 自治体や地域パートナーとの共催ワークショップ

おすすめ2) アウトサイドイン(新規事業創出)カードゲーム

新規事業を創出する方法は、自社起点の「プロダクトアウト」や、顧客起点の「マーケットイン」では、古すぎます。もっと大きな視点である「社会課題起点」の発想法が必要になります。

「アウトサイドインカードゲーム」では、世界中の社会課題を目の前に並べ、どんな企業のどんなリソースを組み合わせれば解決できるかを、参加者同士でディスカッションしながら進めていきます。

企業研修としての特徴と効果

このカードゲームは、世界で注目されている「アウトサイド・イン・アプローチ」=社会課題起点のビジネス機会創出を体験するゲームです。SDGsを“経営リスク”や“コスト”ではなく、“新しいビジネスの種”として捉える視点を養えます。

研修効果を高めるゲーム構造

- 社会課題をビジネス視点で読み解くトレーニング

参加者は、世界中のさまざまな社会課題(例:気候変動、教育格差、水不足など)をカードで提示され、それらをビジネス機会としてどう活用できるかを考えます。

ただ知識を得るのではなく、実際の企業行動に落とし込む「構造的な発想トレーニング」になっています。

→ 経営企画や新規事業開発において重要な、「社会起点の逆算的なアイデア発想」が身につく

- 共感と戦略性の両立を学ぶ設計

プレイヤーは、課題に対して単なる善意やCSRではなく、持続可能かつ収益性のある事業案を考えることが求められます。

この過程を通して、善意で終わらない、実践的なサステナビリティ経営思考が育まれます。

→ 社会課題に対して「自社がどう貢献しうるか?」を主体的に考えるマインドセットが醸成される

企業研修での活用ポイント

- 社会課題を「自社の新たな事業領域」として捉える思考力が身につく

- ESG経営や中期経営計画への落とし込みにも有効

- ファシリテーション次第で実際のビジネスアイデア創出にも発展可能

活用シーン

- 経営企画・事業開発・イノベーション部門向け研修

- サステナビリティ推進部門の事業連携力強化

- サステナビリティ起点での「新規事業開発ワークショップ」

おすすめ3)ゲット・ザ・ポイント カードゲーム

鉄、レアメタル、化石燃料、木材、動物、植物の6種類の資源を使って、車、家具、お寿司、シャツ、本など様々なアイテムを作成して、ポイントを稼いでいくゲームです。

資源は無限ではありません。循環型の社会を構築するためには、どんな行動をすればよいのか、参加者同士の協力が不可欠。SDGsの本質に迫ります。

企業研修としての特徴と効果

このゲームは、参加者それぞれの「価値観」や「日常の行動」がSDGsにどのように影響しているかを可視化する設計になっており、SDGsの“自分ごと化”に非常に効果的です。

研修効果を高めるゲーム構造

このカードゲームは、「競争の社会」と「協力の社会」という2つの段階を通じて、参加者が自らの行動とその社会的影響を実感できる構造になっています。企業内研修においては、個人主義的な成果志向から、協働・共創を重視する持続可能なマインドへの転換を促す設計が効果を発揮します。

- 「競争の社会」フェーズ

まずは、各プレイヤーが個人の得点を最大化することを目指してゲームを進めます。

自分の利益だけを優先し、利己的に資源を使い続けると、ゲームが成立しなくなってしまうという構造により、短期的成果主義のリスクや、組織の持続可能性とのトレードオフに気づきを与えます。 - 「協力の社会」フェーズ

次に、チーム全体の得点を高める「協力型」のフェーズに切り替わります。

この段階では、自分の行動が他のメンバーに与える影響を考慮しながら、資源を大切に使い、互いに配慮し合う行動が求められます。利他的な行動が結果的に全体の成果につながる体験を通じて、共創・協働の意義や、持続可能な組織文化の必要性を実感できます。

このように「競争」から「協力」への構造的な切り替えを体感することにより、個人と組織、短期と長期、自利と利他のバランスを問い直すきっかけとして、非常に高い教育効果が期待できます。

企業研修での活用ポイント

- 知識だけでなく、自らの行動や判断とSDGsのつながりを実感できる

- 社員一人ひとりの意識変容・マインドセット転換を促進

- 比較的短時間・少人数でも実施でき、全社員研修への展開が容易

活用シーン

- 新入社員・若手社員向けのSDGs基礎研修

- 一般社員向けマインドセット変革型ワークショップ

- サステナビリティの「全社浸透」フェーズでの気づきの機会提供

SDGsカードゲームを、自社の研修として選ぶために知っておきたいこと

SDGsやサステナビリティの重要性は多くの企業で共有されるようになりましたが、社員一人ひとりが「自分ごと」として捉えるには、体験型の学びが効果的です。その手段として注目されているのが、SDGsカードゲームを活用した研修です。

本ページで紹介したように、カードゲームにはそれぞれ特徴があり、研修の目的や対象者に応じた選定が成果を左右します。

SDGsカードゲーム研修を成功させるためには、以下のポイントを押さえましょう。

- 研修の目的を明確にする

- 参加者のレベル、目的に合わせたゲームを選ぶ

- ゲームだけで終わらせないこと、ゲーム後の学びをデザインする

シェダルでは、上記をヒアリングさせていただき、貴社に最適な社員研修をご提案します。

お気軽にご相談ください。

次のコラムも、あわせてお読みください。

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください