最終更新日:2025年2月9日

こんにちは。株式会社シェダの福田多美子です。

サステナビリティ推進、ESG推進、SDGs推進を考えている企業で、こんな悩みはありませんか?

「サステナビリティ、ESG、SDGsなどを社員全員に理解してもらい、全社一丸となって推進していきたいが、どのように理解を進め、社内浸透をうながしていけばよいのか」

私も、社内外にサステナビリティを推進していく立場として、上記の悩みを抱えていました。

そんなときに出合ったのが、SDGsカードゲームです。私はこれまでに4種類のゲームを体験しました。

・2030 SDGs

・SDGs de 地方創生カードゲーム

・SDGs ボードゲーム

・アウトサイドインカードゲーム

そのなかで最初に「企業向けに開催したい」と思ったのが「SDGs de 地方創生カードゲーム」です。

地方創生と聞くと、どこか遠くの地域おこしのように感じるかもしれませんが、都心部に住むビジネスパーソンの方にも、「SDGsを自分ごと化する」のためゲームとしてぴったりのゲームです。

「自分の住む地域」や「自分が生まれた地元」と照らし合わせながら、ゲームを進行していくうちに、多くのビジネスパーソンの方がゲームに没頭してエキサイティングしている姿を目にしてきました。

シェダルとして、企業の皆様にカードゲームを提供していけるようになりたい・・・

そう考え、数年前に、福田はファシリテータの資格も取得しました。

今回のコラムでは「なぜカードゲームが、サステナビリティ、ESG、SDGsに対する理解促進、社内浸透に効果的なのか?」について、2つの理由をご紹介しましょう。

INDEX

1:「二兎を追って、二兎を得なければならない」大人向けゲームとしての面白さがある

2:現実社会の課題を知り、対応策とその後の影響まで学べるリアリティの高さがある

3:まとめ

1:「二兎を追って、二兎を得なければならない」大人向けゲームとしての面白さがある

企業研修として実施するためには、大人が楽しめるゲームでなければいけません。ゲームの途中であきてしまったり、本気で取り組めなかったりしたら、ゲームの実施目的(サステナビリティ/ESG/SDGsの社内浸透)が達成されなくなってしまいます。

一般的なゲームは、すごろくのように「ゴールがひとつ」の場合が多いですが、「SDGs de 地方創生カードゲーム」には、2つのゴールがあります。

「個人のゴール」と「全員のゴール」です。

■個人のゴール

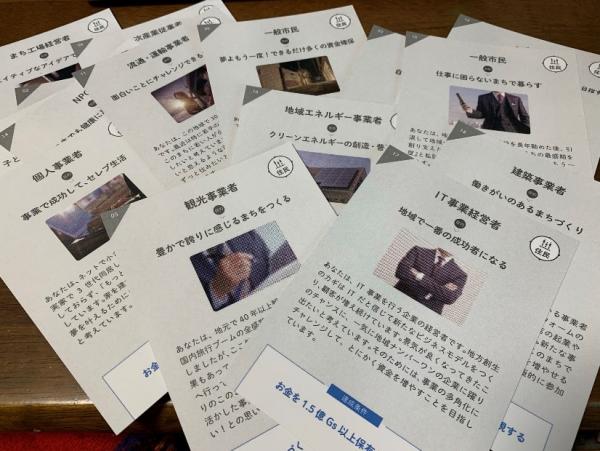

個人には、プレイヤーカードが配られて、それぞれ地域の住人としての役割が決められています。

・IT事業経営者 ・建築事業者

・地域エネルギー事業者

・観光事業者

・行政職員

・まち工場経営者

・個人事業主

・一般市民他

など、たくさんの役割があります。役割ごとに「個人のゴール(達成条件)」が決まっていて、個人のゴールに向けてプロジェクトを実行していきます。

プロジェクトを実行するためには、人的リソースや資金などの条件もあります。

「時間内」にその「条件をクリア」して「プロジェクトを遂行できるのか」が、ハラハラドキドキ。

詳しくは、ネタバレになってしまうので書くことを控えますが、ビジネスパーソンが日ごろ仕事で鍛えている能力が試されることになります。

・ものごとをロジカルに考え、優先順位を付ける(決断力)

・自分の行動が未来に及ぼす影響を考える(想像力)

・さまざまな目的(ゴール)をもつ他人とうまく連携する(交渉力)

社員同士の交渉であれば、目指す目標が共通なので交渉も速やかかもしれませんが、目的が異なる人と共創(*)するむずかしさと、共創できたときの達成感を味わうことができます。

*「共創」とは、多様な立場の人たちと対話しながら、新しい価値を「共に創り」上げていくこと

■全体のゴール

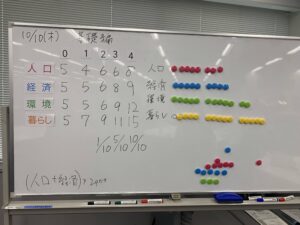

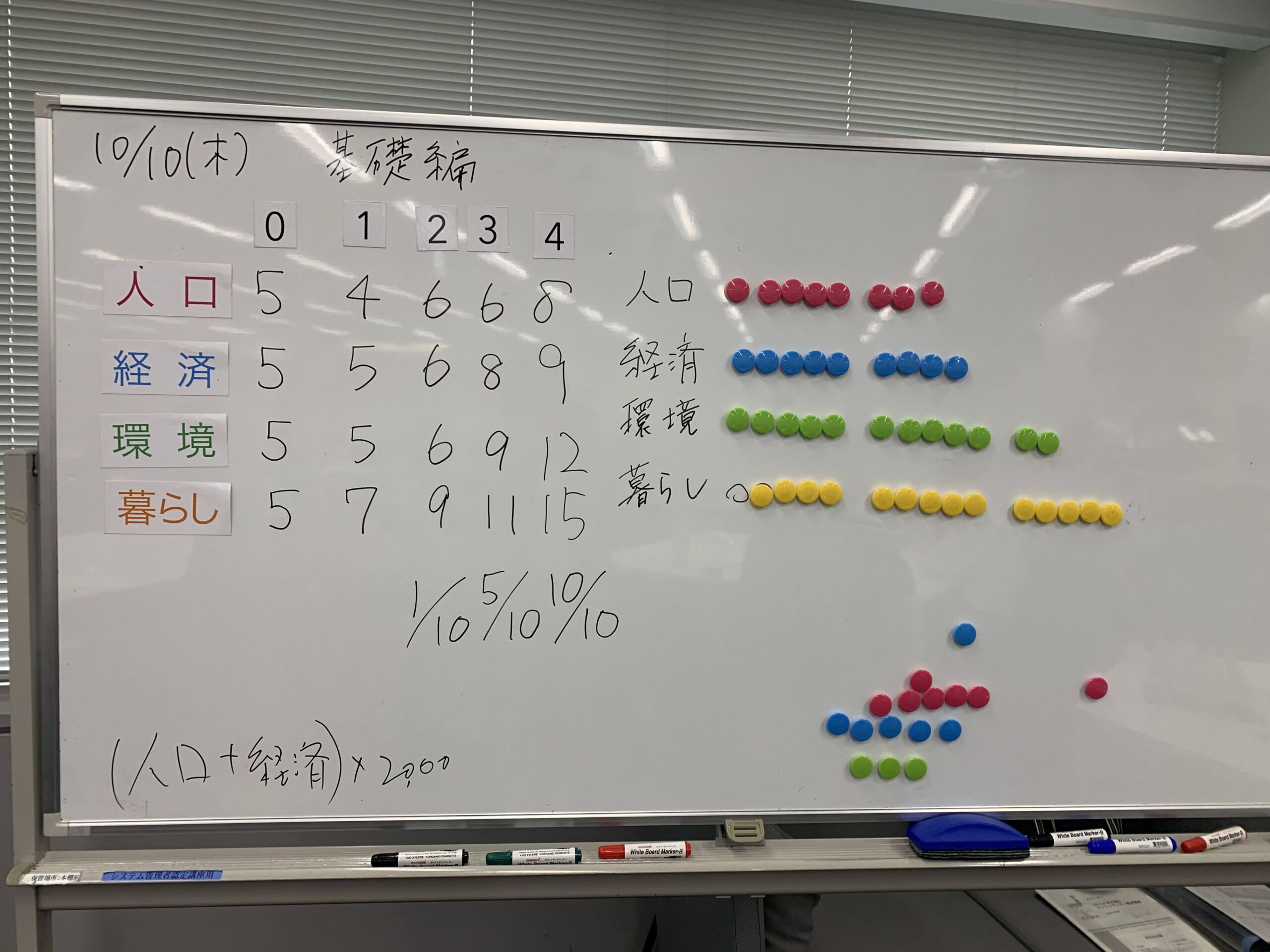

全体のゴールは、地方創生という名称のとおり、「持続可能な街づくりができたかどうか」で判断されます。町として、人口、経済、環境、社会(くらし)の4つの指標が、4つの指標のすべてが基準に達していなければいけません。

SDGsの達成には、経済、環境、社会のバランスが重要です。戦後の経済成長期は、経済活動が最優先され、そのため、社会問題、環境問題が深刻化してしまったという経緯があります。

カードゲームでは、

・経済成長だけではダメ

・社会や環境がよくなっても、経済成長が止まってしまってもダメ

という複雑な条件のもと、たくさんのプロジェクトを遂行していかなければならないのです。

さらに、日本の問題としては大きな課題「人口減少」を食い止めることも必要となり、ゲームの複雑さを強めています。

「個人のゴール」と「全体のゴール」との2つを同時に達成することを目指して、プレイヤーはゲームを行うことになります。

自分の目標を達成するためにプロジェクトを行うと、全体のゴールに悪影響を与えてしまったり、地域のためにプロジェクトを実行しようとしているのに、リソース不足で実行できなかったり・・・

単純にクリアできないからこそ、社会人が夢中になれるのではないかと思います。

企業に向けて「SDGs de 地方創生カードゲーム」を推奨したいひとつ目の理由は、「大人が夢中になって取り決める、ゲームとしての面白さがあるから」です。

2:現実社会の課題を知り、対応策とその後の影響まで学べるリアリティの高さがある

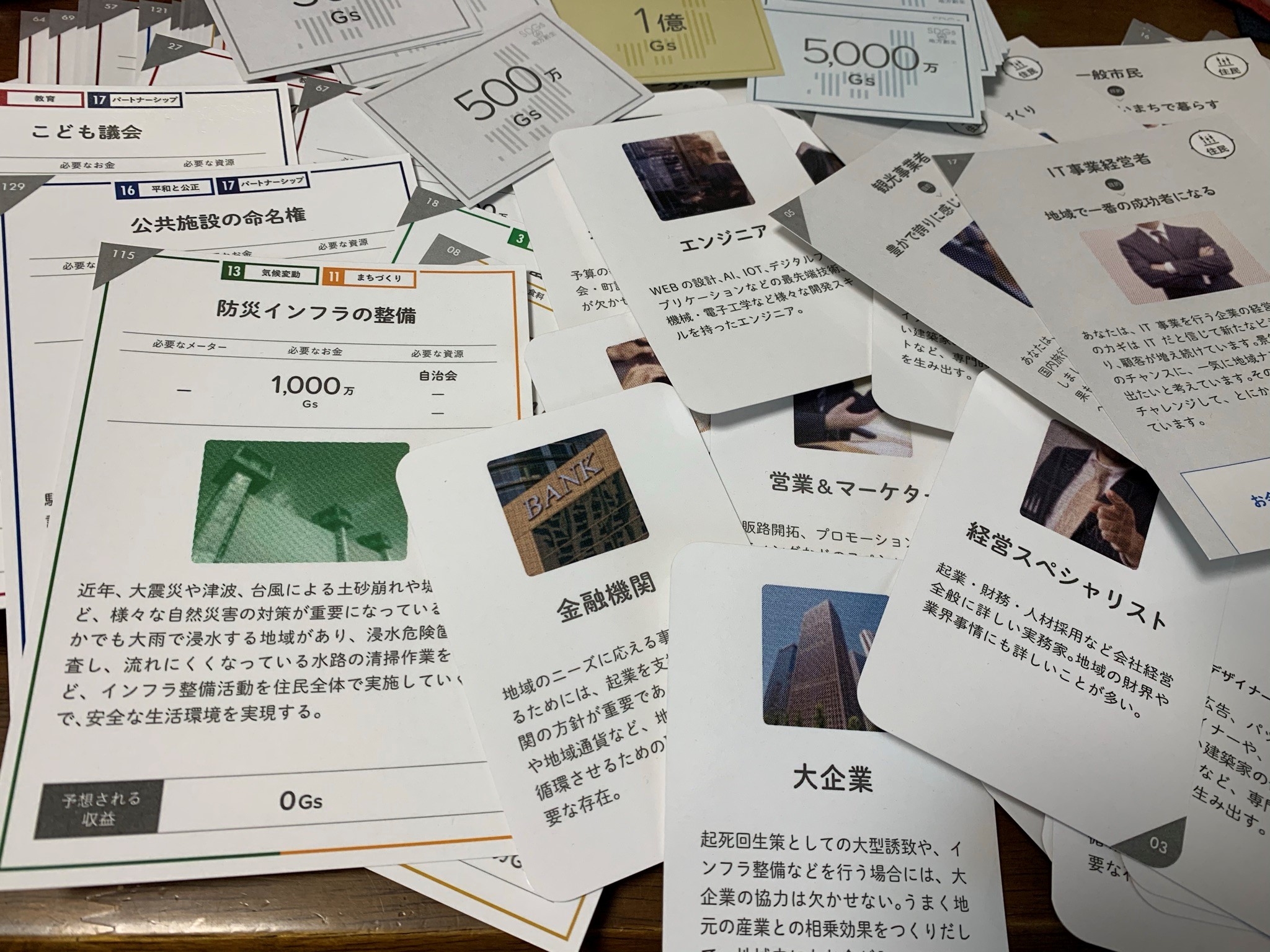

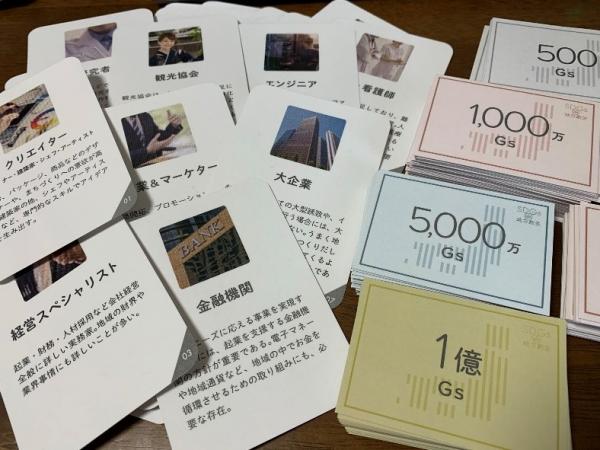

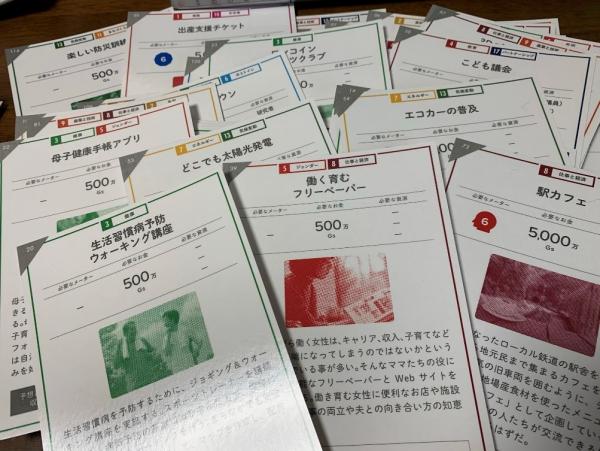

「SDGs de 地方創生カードゲーム」では、さまざまなカードを使います。プレイヤーカード、プロジェクトカード、リソースカード・・・そのすべてが、リアルに作られています。

特に、プロジェクトカードは、現実社会で行われているプロジェクトが書かれています。

たとえば、

・産廃利活用ワークショップ

・防災インフラの整備

・不妊治療への助成

・空き家を利活用したコンパクトシティ

・IT農場

など100以上のSDGs貢献プロジェクトに触れることができるのです。

ゴールに向かうためには、単にプロジェクトを遂行すればよいのではありません。そのプロジェクトを行うことによって、町や他の事業者に対して、どんな影響が出るのかを考えなければなりません。

自ら行ったプロジェクトの影響を受けて、予定していた次のプロジェクトが実行できなくなってしまったり、他の人のプロジェクトの邪魔になってしまったり。

「人口、経済、環境、社会(くらし)の4つの指標に対して、寄与できるプロジェクトなのか、または悪影響を与えてしまうプロジェクトではないか」と葛藤することになるでしょう。

課題解決のためによかれと思って実施したプロジェクトが、実は逆効果で、別の新しい社会課題を生み出してしまうこともあるのです。

現実社会で起こっているさまざまな課題、対応策を知り、さらに対応策についての影響まで学ぶことができる点が、私が企業に向けて「SDGs de 地方創生カードゲーム」を推奨したい2つ目の理由です。

3:まとめ

私は、SDGsについて熱心に語った後、「それって、うさんくさいよね」と言われたことがあります。

自分では、大事なことだから知ってほしいという気持ちで語っただけでしたが、相手の状況によって、共感してもらえることもあれば、「SDGsって、うさんくさいもの」という印象を与えてしまうこともあるのです。

どんなことでも「教えられること」と、「押し付けられること」とは、紙一重だと思います。SDGsについて「押し付けられた」と感じ拒否反応をもたれてしまったら、社内へのSDGs浸透はより困難になってしまうでしょう。

社内でSDGsを推進する立場にある人が、社員に対してどのようにSDGsを浸透させていくか・・・と迷ったとき、「SDGs de 地方創生カードゲーム」は、ひとつの解決策になると考えています。

ゲームで遊んでいるうちにさまざまな社会課題を知り、このままではいけない・・・と感じることが、SDGsへの第一歩になると思うからです。

SDGsは、全世界で取り組む共通目標で、その範囲も多岐に渡ります。各自興味のあるところからSDGsに関心をもってもらうことが、拒否反応を起こさせないためのポイントではないでしょうか。

最後に「SDGs de 地方創生カードゲーム」に関するFAQ

Q:何人で実施できますか?

A:ワンセットのカードで、6名~48名まで実施可能です。

Q:何時間くらいかかりますか?

A:ゲームだけであれば、90分~で行えます。ゲームの振り返りや、SDGs基礎知識を習得する座学を組み合わせることを推奨しています。2時間~3時間いただけると、より深い学びを提供できます。

Q:費用は?

A:企業研修の場合、カードゲームのみで1回あたり10万円~(消費税別)になります。座学研修、ワークショップを組み合わせるなどカスタマイズも可能です(別途費用)

Q:どんな場所で行うのですか?

A:会議室等で実施できます。カードを並べる机、プロジェクターなどが必要です。

Q:体験版はありますか?

A:シェダルでは、ダイジェスト版の体験セミナーをご用意しております。

▼【無料】サステナビリティ研修を体験する(1カ月2社様限定)

https://shedar.co.jp/seminar-taiken/

次のコラムも、あわせてお読みください。

SDGsカードゲーム3種を比較!企業研修で使えるのはどれ?徹底解説

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください