2025年8月、株式会社ヤクルト本社と地域が一緒になって、プラスチックやリサイクルについて考える環境教育イベント「プラスチックのリサイクル講座~リサイクルをたのしもう~」が開催されました。

私はボランティア(くにたちまつりサポーターズ)として、このイベントに参加し、「企業の取り組み」と「子どもたちの学び」を間近で体験しました。

開催概要

| 項目 | 内容 |

| タイトル | プラスチックのリサイクル講座~リサイクルをたのしもう~ |

| 開催日時 | 2025年8月25日(月)午前の部と午後の部 |

| 場所 | 東京都国立市 矢川プラス みんなのホール |

| 対象 | 小学生・未就学児・保護者他 |

| 主催 | 株式会社ヤクルト本社 サステナビリティ推進部 資源循環推進課 |

イベントの内容

イベントは、午前の部と午後の部で、異なる対象、異なる内容で行われました。

午前の部

午前は「海洋プラスチックごみ問題」をテーマにしたワークショップです。

最初は、ヤクルト社員の方からの講義コーナー。小学生や未就学の子どもたちも、スライドを真剣に見て、プラスチック問題を考えてくれました。

生活に欠かせないプラスチックですが、じつはさまざまな課題があることや、マイクロプラスチックのこと、海の現状などを学びました。

講義のあとは、ワークショップ!

「いま、みんなの手元に配った折り紙は、海に流れ出したマイクロプラスチックだとしよう。これを魚やタコに折って、きれいな青い海に戻してあげよう」というコンセプト。

難しいかな~と思った物語も、子どもたちは即座に理解して、青い海を、いろんな生き物でいっぱいにしてくれました。

子どもたちは折り紙で海の生き物を作り、青い模造紙に貼り付けて「きれいな海」を完成させました。子どもたちが夢中になって、くじら、エンゼルフィッシュ、カニ、タコなどを折る姿が印象的でした。

生みのプラスチックを減らし、元気な生き物で海を元気にする! 冒頭の講義コーナーの内容とつながった、なんて素敵なストーリー(^^)

午後の部

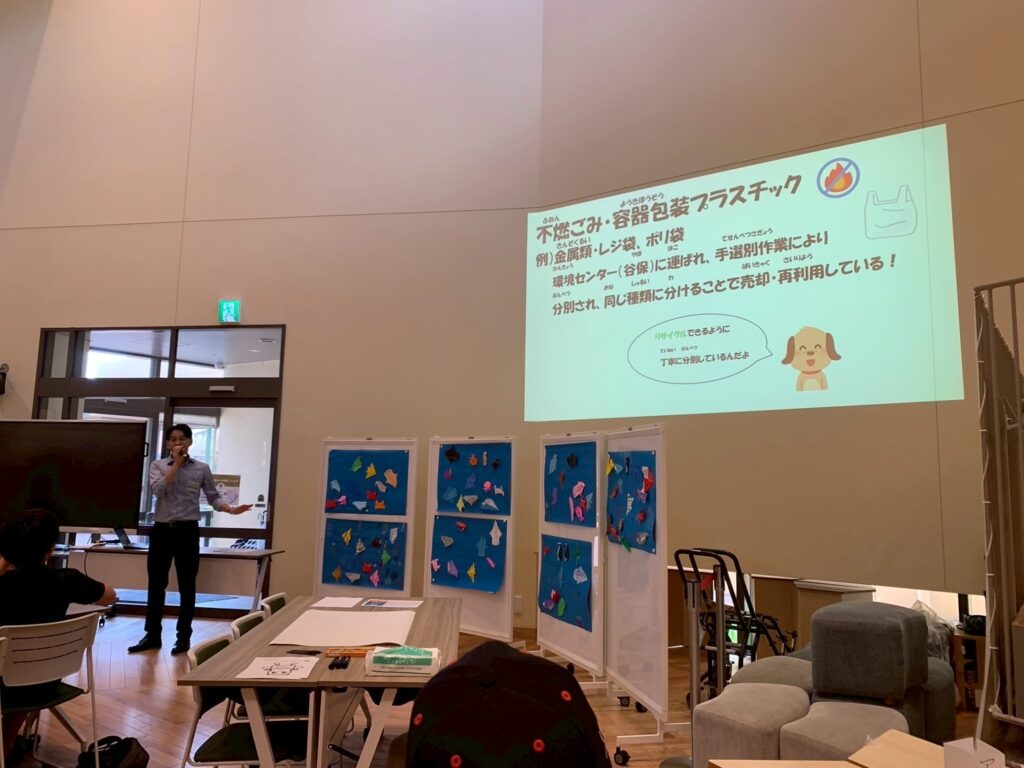

午後は「国立市のごみ袋の工夫」や「ごみ処理の仕組み」の紹介からスタートしました。

「回収された可燃ごみ、不燃ごみ、容器包装プラスチックは、そのあとどこに行くと思う?」とクイズが出されると、子どもたちの手が元気よく、あるいは自信なさそうに、上がるんですね。みんな参加意欲が高いところがすごいなと思いました。

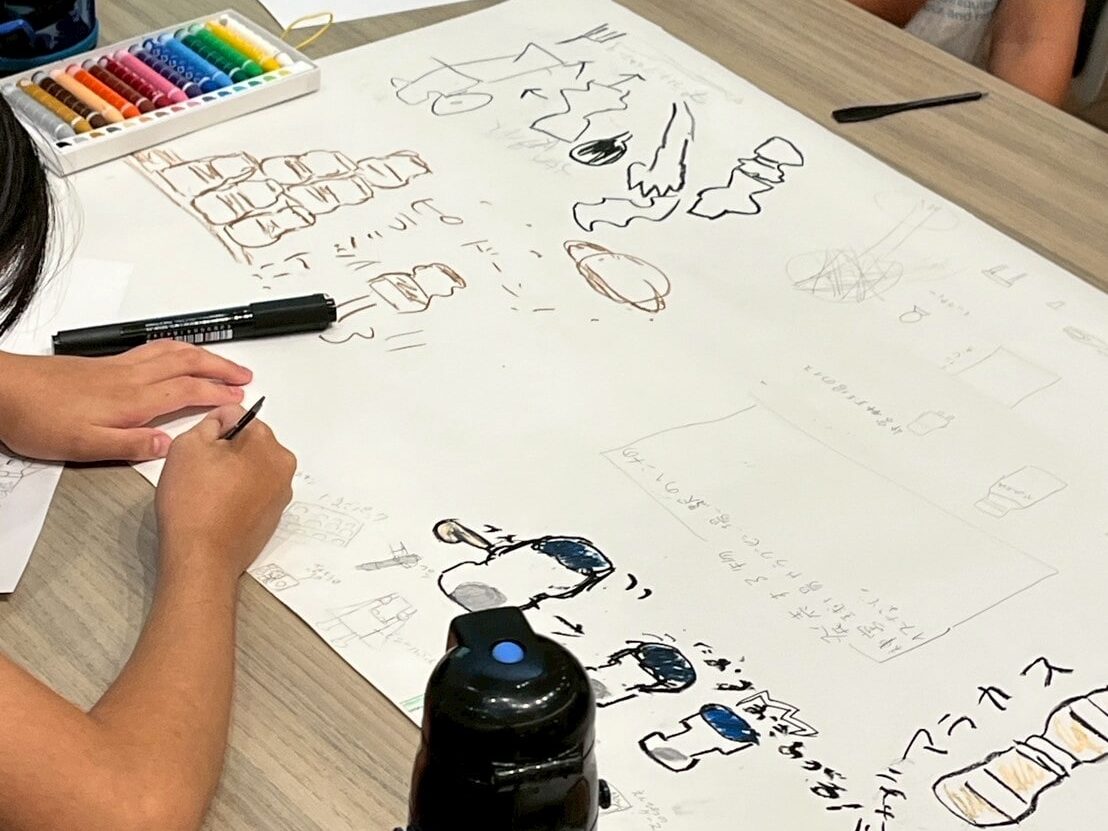

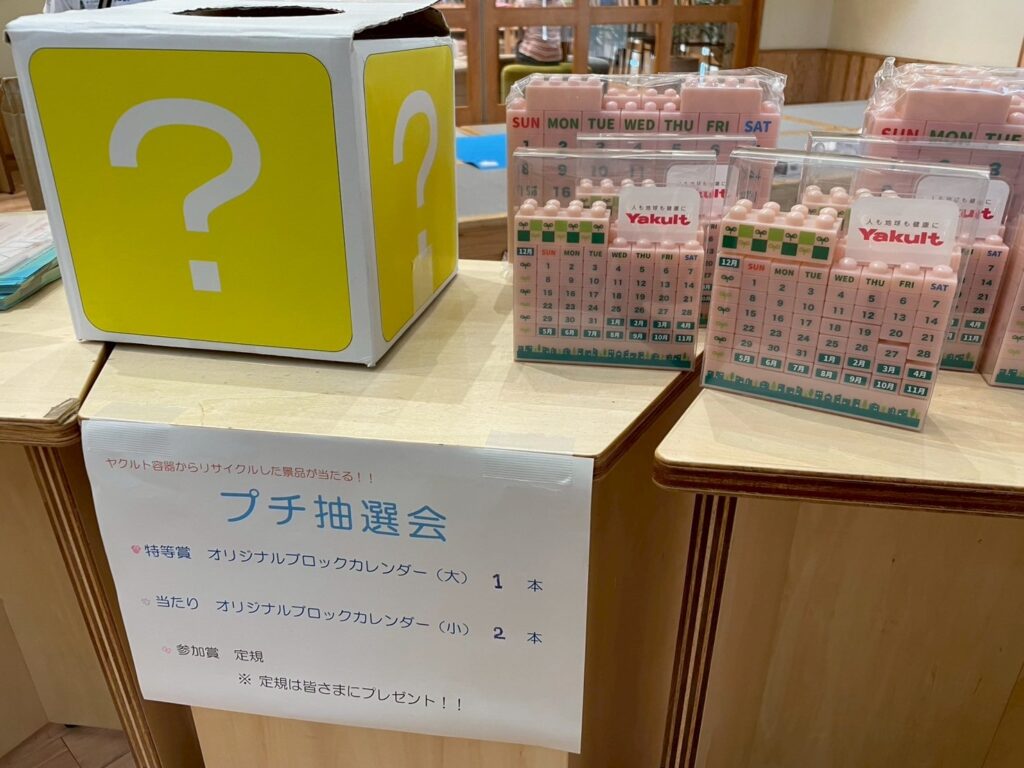

説明のあとは、ヤクルトの会社説明、ラグビー部の紹介、ヤクルト容器のひみつなどが説明され、続いて「リサイクルアイデアコンテスト」へ。

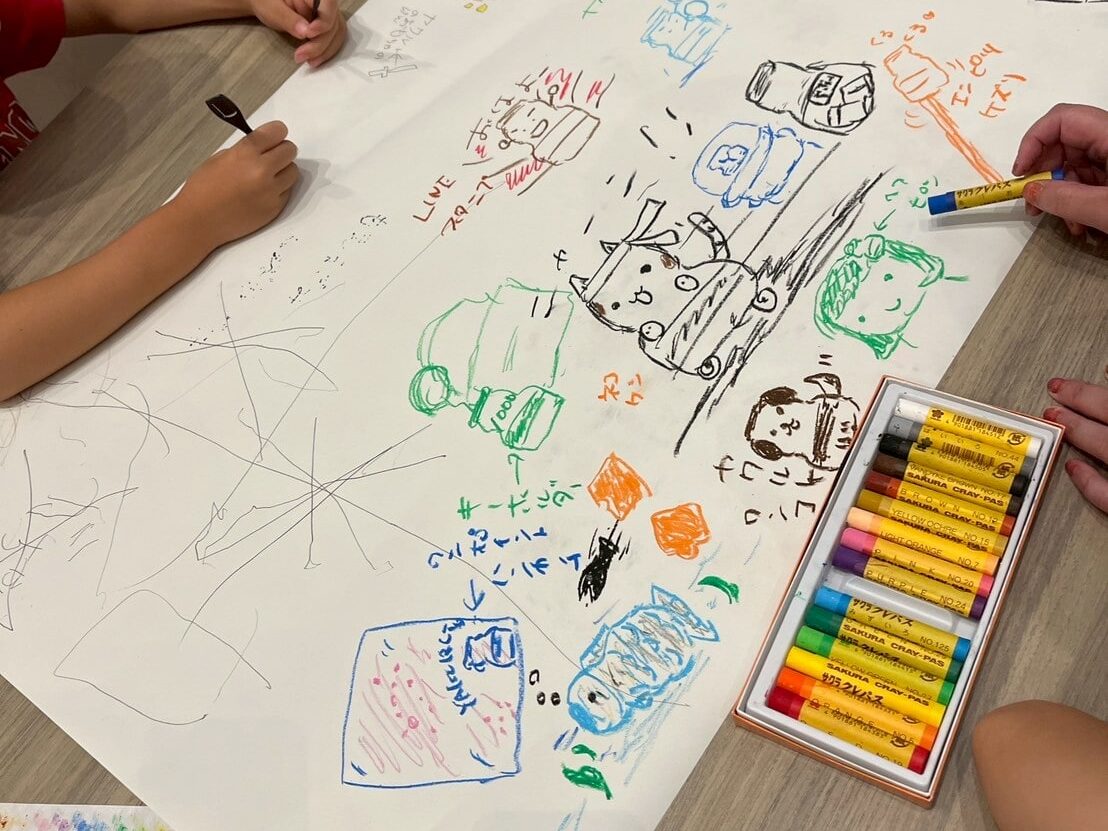

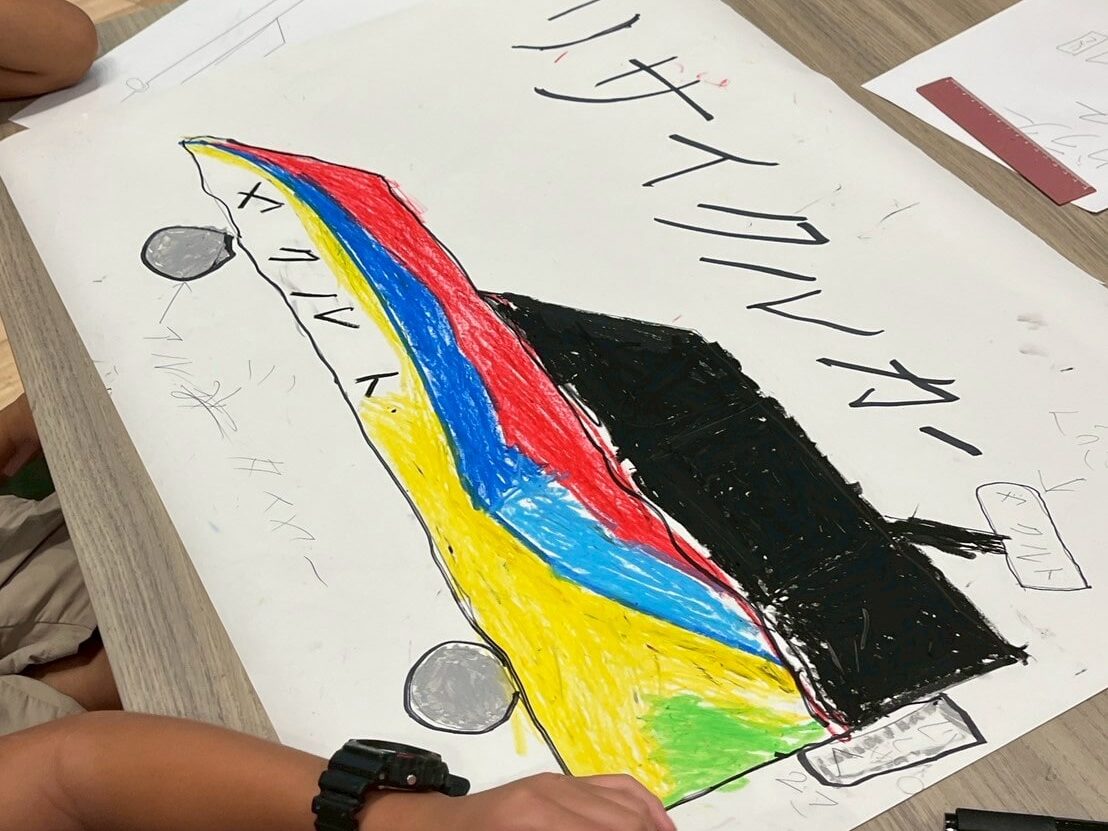

各グループが模造紙に「ヤクルト容器から新しく生まれ変わる製品」のアイデアを描き、発表。子どもたちからは「ヤクルトの容器で車を走らせたい!」「文房具や楽器にしたらどうかな?」といった自由な発想が次々と飛び出し、会場は笑顔と拍手に包まれました。

最後にはみんなでアイデアに投票し合い、お互いを認め合う光景に心が温まりました。小さなひらめきが、未来の大きな変化を生むのかもしれません。

ヤクルト社員の方が「作れるかどうか、がんばるね」と言ったひとことも、子どもたちにとっては夢のような一瞬だったと思います。

ヤクルト試飲から、容器の分別、洗浄、回収まで

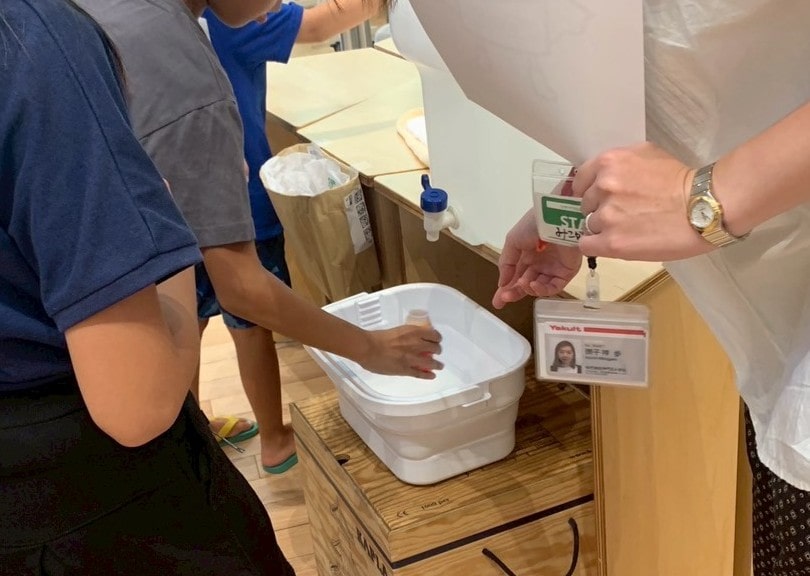

今回のイベントは大盛況でした。ワークショップのあとは、ヤクルトの試飲体験。子どもたちから「ヤクルトでカンパ~イ」という声があちこちで聞かれました。

その後、容器とキャップを分別し、容器を洗って回収ボックスに戻す流れを体験。ヤクルト容器の環境配慮設計やリサイクルの仕組みについても説明を受け、一連の作業の大切さを「頭で理解」し、「行動で納得」できたのではないかと思います。

ヤクルトの取り組み

ヤクルトは、早くから容器の環境配慮設計やリサイクルに取り組んできた企業です。たとえば、ラベルと容器の材質は、リサイクル性を考慮してポリスチレンで統一しています。ボトル本体を軽量化したり、キャップを剥がしやすくする工夫など、日常的に消費者が手に取る製品にサステナビリティの視点を反映させています。

さらに同社は、使用済みのヤクルト容器を専用ボックスで回収し、再びヤクルト容器にリサイクルする「水平リサイクル(同じ製品に戻すリサイクル)」を目指しています。

今回の説明スライドでも「なぜ、ヤクルト容器の分別回収に取り組んでいるの?」という問いと、「ヤクルト容器を回収、リサイクルして、もう一度ヤクルト容器に戻すことを目指しているから」だよ!という説明が、午前も午後も盛り込まれていました。

今回のイベントは、その取り組みを地域に広げる実践の場として企画されたものなんです。

国立市では、「矢川プラス」と「くにたち福祉会館」にヤクルト容器の回収ボックスが設置されています。こうした地域での取り組みがまずは確実に根づき、回収ボックスがいっぱいになること。そしてそれが全国に広がり、さまざまな企業へと良い影響を与えていくことを期待しながら、私もこの活動を応援していきます。

ヤクルトの取り組みについて、もっと知りたい方は、こちらへ!

▼ヤクルトのサステナビリティ

https://www.yakult.co.jp/company/sustainability/

まとめ

今回のイベント(ボランティア)を通して、私が個人的に学んだことは、大きく2つあります。

1)物語があると、心が動き、行動が起こり、記憶にも残る

ひとつは、体験を通じて生まれる物語が、人の心を動かすということです。午前の部では、子どもたちが折り紙で「海の生き物」を作り、青い海を取り戻す物語を協力して完成させました。午後の部では、ヤクルト容器がごみとして捨てられて終わりではなく、自分のアイデアによって新しいもの、新しい価値に生まれ変わり、循環していくという物語。

リサイクルカーや文房具、楽器などのアイデアは、子どもたちにとって「もしかしたら実現する」というワクワク感しかないはずです。

どちらも、教科書的な説明では得られない「自分ごととしての気づき」を参加者に与えていたと思いました。

2)企業も地域も、子どももおとなも、みんな一緒に!

もうひとつは、企業が、地域とともに「学び合う場をつくる」意義です。ヤクルト社は、容器設計の工夫やリサイクルの挑戦を紹介しながら、地域の子どもや大人たちに「自分の行動も未来につながる」と感じてもらえる仕掛け(回収ボックス)をつくっています。

「単発的なイベントを行うだけ」という一時的な取り組みだったら簡単なこと。そうではなくて、回収ボックスという仕組みを作るところがたいへんであり、企業が人とコストをかけて行う本質なんだろうな~と思いました。

これを広めていくのは、ヤクルト社だけではなく、地域の子どももおとなもみんな一緒にできること。

サステナビリティの推進は、一社だけでも、一人だけでも実現できません。地域・企業・生活者の力が重なり合い、「小さな思い」が積み重なってこそ、大きな変化が生まれるんだろうな!という気付きをいただきました。

これからも、いろんなイベントにボランティアとして参加して、学び、広め、仕事にも活かしていきたいと思います。

*くにたちまつりサポーターズ

くにたちまつりサポーターズとは、一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科檜山研究室発の取り組みです。国立市や近隣地域の多世代住民が、自治体・企業・団体のお祭りやイベントに参加、サポートすることで、地域や企業等が抱える課題の解決や、目指す姿実現のサポートをする団体です。私もスタッフとして関わっていますので、興味ある方はご連絡ください。

次のコラムも、あわせてお読みください

容器から学ぶサーキュラーエコノミーとサステナビリティ(容器文化ミュージアム訪問記)

お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください